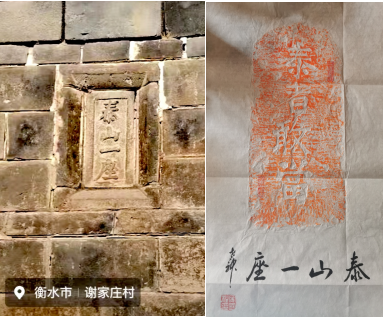

在衡水冀州谢家庄村,我遇见了一堵青砖斑驳的老宅山墙。墙正对一条笔直的路口,其上赫然题着四个大字:“泰山一座”。那字迹朴拙却苍劲,仿佛一道古老的符箓,骤然撞入眼帘,带着沉甸甸的分量——它太熟悉了!就在前几日,我于泰山三大殿之一敢当殿内,刚刚抚摸过那些形制各异的石敢当遗存。未曾想,这源自泰岳的守护之魂,竟悄然无声地扎根于千里之外平原村落的烟火深处。

在泰山石敢当景区敢当殿内,泰山石敢当民俗文化专家李船五先生指尖划过遍布地图的石敢当标记:或刻字镇宅,或雕狮踞守,或嵌入墙基,或矗立街口。它们如同被风卷起的种子,撒向四方,甚至远渡重洋,在异乡的土地上顽强生根。“每个中国人心中都住着一位泰山石敢当”,李船五先生语调平和,却道破民间信仰那流动不息的生命真谛,“只要有人烟处,它便寻得了安身立命的所在。”临别,他赠我一幅朱砂拓片。浓重的朱色深深拓着四个筋骨嶙峋的大字:“泰者敢当”。笔画像断崖峭壁,每一痕都镌刻着凛然不可犯的尊严,那刀锋游走于石上的轨迹,仿佛凝滞了生与死的界限,令人屏息。

我携着这幅朱砂拓片回到衡水,向张进良先生讲述此番际遇。他听罢,眼中闪过亮光:“何不请宋国柱老师题跋?”问及题何内容,进良先生便将冀州墙头那“泰山一座”的故事细细道来。宋国柱老师,国家级非遗饶阳刻铜的传人,指掌间流转的是千年不熄的技艺之火。老人家欣然应允,屏气凝神,悬腕运笔如执刻刀。笔锋落纸,沉稳如金石撞击,墨色浓重处似凝千钧之力;字迹锐利处又仿佛能劈开尘世迷障——“泰山一座”四字跃然纸上。那墨痕,无声地落定了泰山的厚重与坚毅。

这“泰山一座”四字,便如一道石敢当的精魄,自岱岳之巅飘然而至,悄然栖身于平原村落的寻常屋壁。它没有石狮的张扬威猛,亦无刻石的肃穆庄严,只是简朴如家常话语,题于墙面,却俨然担起了护卫一方平安的职责。李船五先生之言犹在耳畔:“每个中国人心中都住着一位泰山石敢当。”它确乎不曾固守于泰山之巅的孤绝。千山万水,寻常巷陌,烟火人家,皆是它落脚的所在;无论大石小石,深雕浅刻,皆蕴泰山之魂——泰山何曾只在峰顶俯视众生?它早已走下山巅,潜入万户千门,默默守护着人间巷陌的平安喜乐。

归途寂寂,我打开手机,屏幕微光里静静陈列着两张照片:一张是谢家庄老墙上那朴拙如泥土的“泰山一座”,一张是李船五先生所赠拓片上“泰者敢当”的峻拔字迹。两座“泰山”,隔着迢递时空,竟在方寸屏幕中默然相对,气息相通。那一刻,我豁然彻悟:最沉雄的泰山,未必只耸峙于齐鲁大地的峰巅之上。它早已化作了墙头的四字箴言,隐于寻常巷陌,坐镇于百姓门庭,守候于灶台烟火升腾之处。

泰山,何尝只高踞于齐鲁之巅?它早已化入千家万户的砖墙纹理,化作最朴素也最深沉的祈愿——这石敢当的江湖,原无边界;当泰山端坐于人间烟火的最深处,它便成了大地之上,万古不移的安稳。

王敬帅 文

广告

广告

广告

广告

广告

广告