武强年画博物馆革命展厅。

拥有近千年历史的传统民间艺术——武强木版年画,不仅是人们驱凶辟邪、祈福纳祥的文化符号,更在不同年代里有着独特的文化价值和作用。

1937年,日军铁蹄践踏华北平原,“年画之乡”武强沦为敌占区。山河破碎之际,胸怀保家卫国之志的武强年画艺人们,以画笔为矛、以刻刀为刃,将满腔爱国之情融入年画创作中,让这一传统艺术与革命信念碰撞出璀璨的火花,形成了独具战斗力和号召力的抗战年画,在抗战年代发挥了巨大的鼓舞和宣传作用。

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,记者走近武强年画,从一幅幅被烽火浸染的抗战年画及其背后为民族存续而战的革命故事中,穿越时空,寻找硝烟弥漫的岁月里关于武强年画的抗战烽火记忆……

年画作坊里的生死较量

初秋时节,武强县街关镇南关村绿树掩映,农家院落鳞次栉比,一派和美乡村新景。这里曾是武强年画的主要发源地和集散地,拥有“字号”的年画作坊就有100多家。如今,驻足南关村回望历史,仿佛仍能听见80多年前那一声声震耳的枪声,看见年画艺人们毅然投身革命、保家卫国的壮烈场景……

全民族抗战爆发后,南关村一大批年画作坊被日军关停,大量年画被烧毁。彼时,年画艺人们拿起画笔和刻刀做刀枪,投入火热的抗日救亡斗争中。在敌人的封锁下,年画物资匮乏,印刷用的有光纸需要从敌占区购运,印画的案子只得用旧牌匾等来代替。在这样危险而艰苦的条件下,他们在敌人一次次的扫荡中,被迫背着画版和工具迂回转移,秘密创作和印制抗日年画、宣传画,有的甚至在斗争中献出了宝贵的生命。兴隆画店的师徒就是在保护转移抗日年画时牺牲的。

当时,兴隆画店的店主范承先带领徒弟李振山、小兰,在武强地下党石老师的组织下,通过秘密创作并连夜张贴抗日年画同敌人作斗争。一时之间,武强城里大街小巷贴满了“打日本救中国,打倒汉奸卖国贼”的宣传标语和抗日年画。

为了压制老百姓的抗日热情,恼怒的日军连夜搜查。范承先临危不惧,他叮嘱李振山和小兰带着抗日年画赶紧离开,务必交到石老师手中。望着徒弟们背着画包从后院融进了夜色里,他自己却转身拿起煤油灯倒在了画架上。

“嚓!”火柴一亮,大火瞬间烧遍了整个画店,范承先葬身在火海中。随后赶来的日军没有抓到范承先,就开始四处追赶李振山和小兰。寒冷的夜晚,满怀失去师父的悲痛,李振山和小兰没有恐惧、没有退缩,而是更加激发了他们革命斗争的勇气和决心。天近晌午,他们刚和通讯员联系上,就被追赶来的日军发现并包抄过来。

“跑!快跑!”李振山大喊。枪声密集起来,敌人向他们扫射。小兰牺牲了,献出了年仅19岁的生命。李振山再次化悲痛为力量,继续奔跑着躲开敌人的追捕,终于在西代村找到了组织,把年画资料完好无损地交到了石老师手里。

在这片热土上,从不缺乏抗战的身影。抗战年代,许多武强年画艺人像范承先师徒一样,义无反顾地投身抗战,以热血铸就忠诚,用生命捍卫家国。他们以年画唤醒民众,怀揣着对国家的热爱、对民族的担当,在抗战的宏伟画卷中留下了浓墨重彩的一笔,用行动诠释着“保家卫国”的担当。

“抗战年画”在武强诞生

武强木版年画,始于宋元,清代康熙、嘉庆年间达到鼎盛,全县年画作坊数百家,最高年销量达一亿对开张,行销大半个中国。雄厚的群众基础让武强年画在抗日救国宣传中发挥着重要的宣传和鼓舞作用,成为与敌斗争的文化武器。

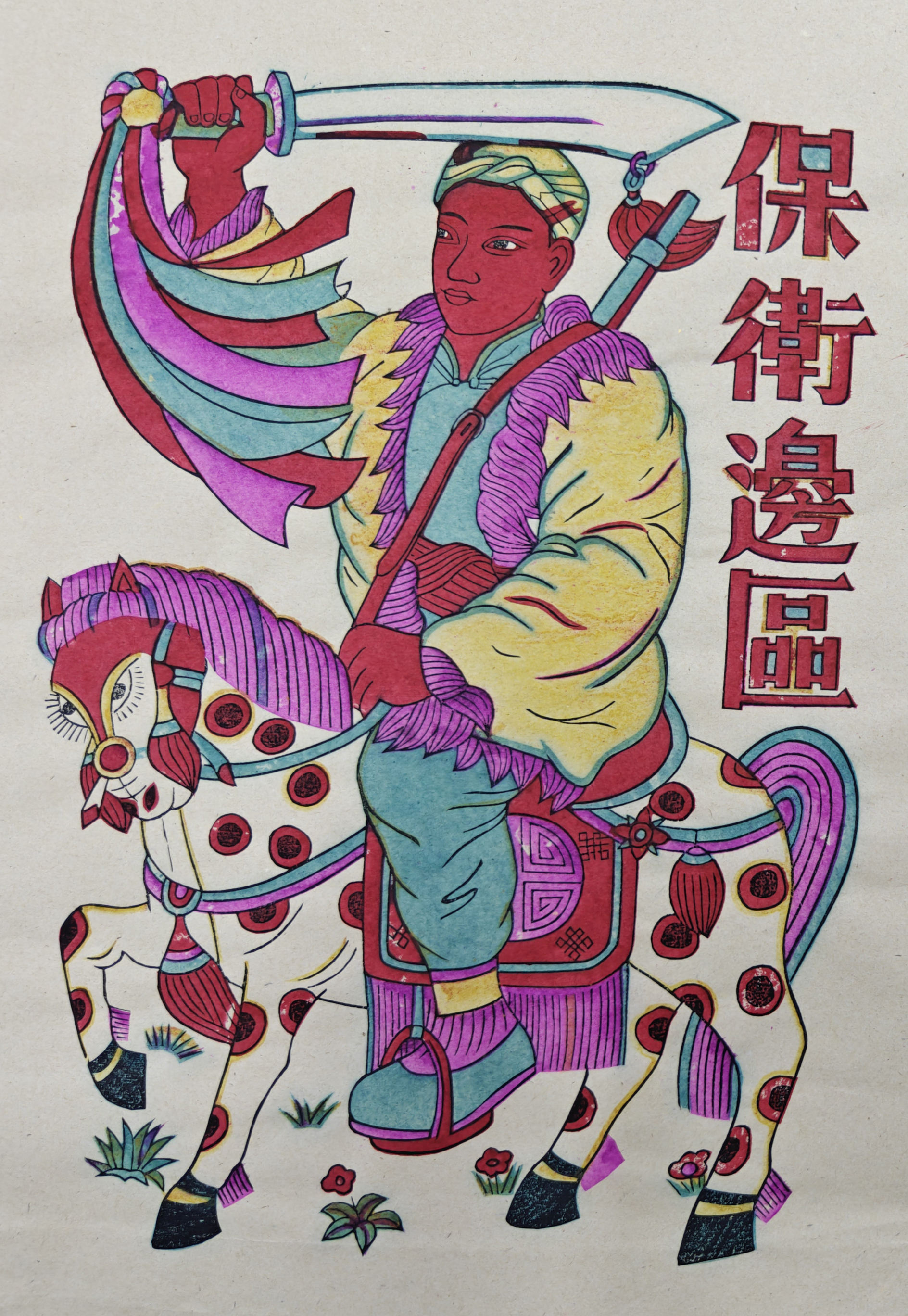

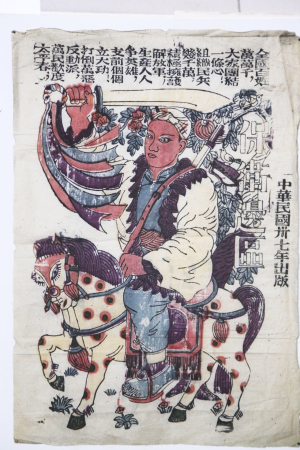

在武强年画博物馆的革命年画展区,一幅幅创作于抗日战争时期的年画作品静静陈列。不同于普通年画驱凶辟邪、祈福纳祥的主题,这些作品在创作上将保家卫国的情怀融入其中,形成了新的年画品类——抗战年画。展示区里,一幅《打日本救中国》门神年画引人注目。这幅年画以传统骑马门神形象为基础,旁边印着“打日本救中国”六字标语,画上的门神怒目圆睁、手持兵器,威武而有震慑力。尽管时代变迁,如今站在这幅年画前,依然可以让人一眼望去血脉偾张。

“这幅门神年画创作于1937年,是武强年画中最早的抗战年画作品之一,在当时起到了鼓舞作用,打响了武强年画民间作坊抗战的第一枪。”博物馆讲解员李景玮介绍,1937年9月,日军占领武强。危难之际,“保家卫国”的信念如烈火般点燃年画艺人们的创作热情,传统年画的“烟火气”与救亡图存的“家国志”熔铸一体。

彼时,晋察冀边区政治部文协版画家彦涵等文艺工作者深入冀中,“以笔杆子代替枪杆子”,借鉴武强年画木刻技法,为武强抗战年画的诞生注入了力量。其间,文艺工作者们创作了《王三群全家被害》《抗日光荣》《立功喜报》《木刻捷报》等版画,使武强年画成为宣传抗日、鼓舞抗日的特殊武器。“抗战年画”在武强诞生。

对于抗战年画,博物馆馆长李丽介绍,这些作品已不再是贴在门上和挂在墙上的装饰品,而是群众家家户户的“动员令”,他们用最通俗的视觉语言,把“保家卫国”的信念刻进了每一个看画人的心里。这种“革命化、民族化、大众化”的创作,让武强年画超越了传统艺术的范畴,成为抗日战场上一支特殊的“文艺轻骑兵”。

抗战精神薪火相传

秋日的阳光穿过武强年画博物馆的雕花窗棂,在青砖地上洒下一片暖金。8月20日上午,一群身穿校服的中小学生排着整齐的队伍走进博物馆展厅,目光被眼前的一幅《五子图》吸引。“这幅年画作品借鉴了传统年画中五子登科的形式,剔除了封建因素,代之以战斗英雄、民兵英雄、拥军模范、学习模范等新内容,鼓励儿童争做英雄模范。”在博物馆讲解员的生动讲述中,学生们从一幅幅抗战年画里,感悟烽火岁月里令人敬畏的抗战精神,心中的爱国情怀不断升腾。

岁月冲淡了喧嚣,却凝结成永恒的记忆。如今,在武强年画博物馆,一幅幅抗战年画犹如一面面飘动的旗帜,抗战年画中浓缩的历史以及厚重的红色文化内涵和蕴含的抗战精神,已然成为眼前最生动的抗战历史教科书,诉说着武强年画的烽火印记,展示着中华民族不屈不挠的革命斗争史。

作为河北省爱国主义教育基地、国防教育基地,近年来,武强年画博物馆以武强抗战题材年画为载体,通过举办展览、主题活动等,以更加鲜活的方式,充分发挥其爱国主义教育、国防教育作用,以红色文化激励鼓舞更多青少年铭记历史。

李丽告诉记者,近年来,武强年画博物馆年均接待青少年参观者15万人次。博物馆还开展了“小小讲解员”“绘画体验班”以及红色主题参观等活动,吸引孩子们走进年画博物馆,在传承中华优秀传统文化的同时,接受爱国主义教育。“小小讲解员”们戴着扩音器,用童声讲述着《打日本救中国》背后的故事;体验区里,孩子们小心翼翼地在年画纸张上涂抹墨色;在版画雕刻展示区,他们仔细观察着雕刻师傅拿刻刀雕刻纹路……“每一道刻痕都是岁月的痕迹,每一抹色彩都是民族的底色!”他们渐渐读懂了年画背后的担当和价值。

暮色中的武强年画博物馆宛如一座时光灯塔,那些斑驳的木版、泛黄的画纸、鲜活的故事,已然编织成一部鲜活的抗战史诗。

广告

广告

广告

广告

广告

广告