5月15日下午,记者满怀期待与好奇,来到位于市区人民路的法帖博物馆。

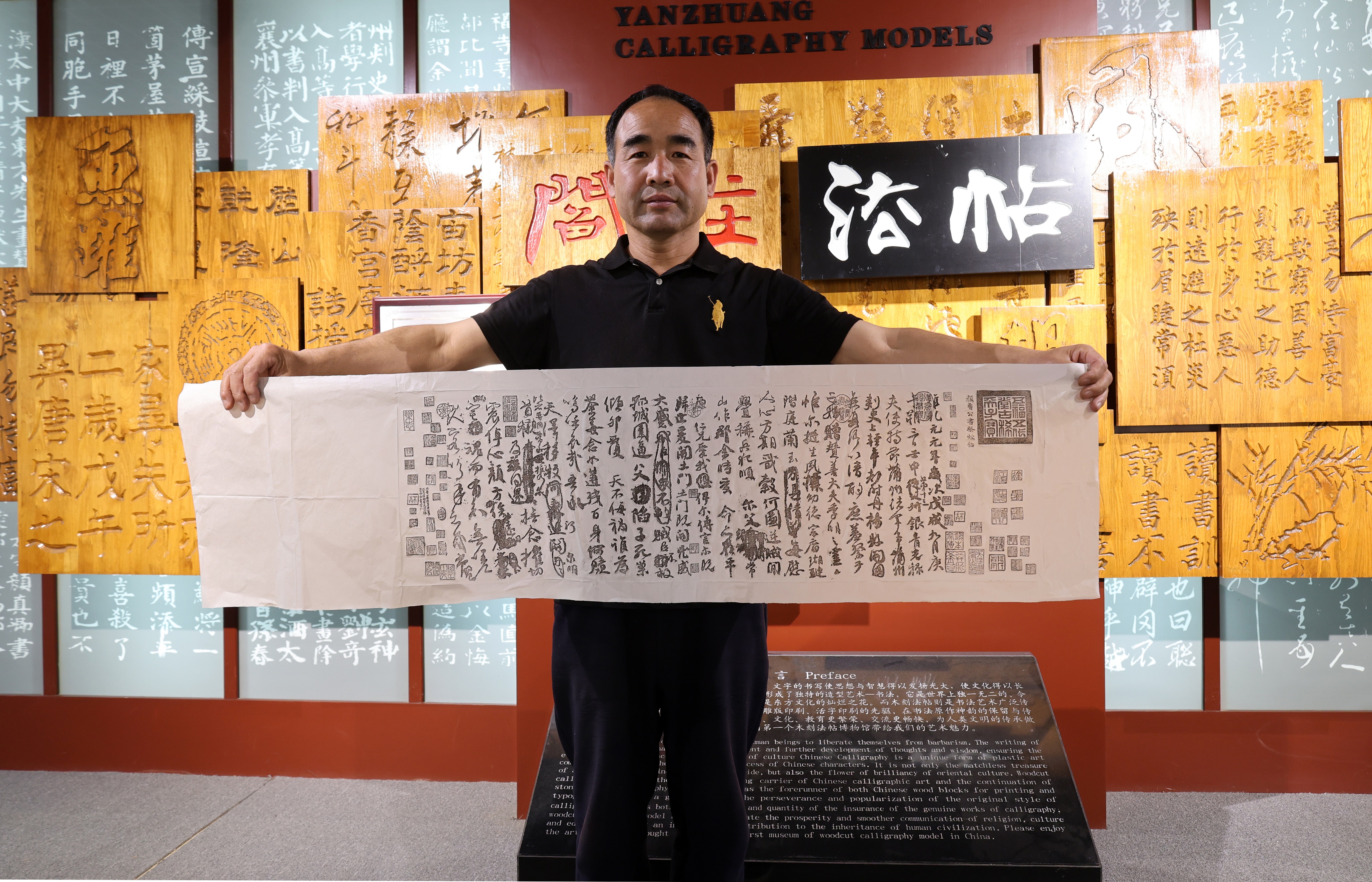

博物馆里,国家级非物质文化遗产衡水法帖雕版拓印技艺省级代表性传承人李广民,正全神贯注地进行刻版。他以刀为笔,每一刀都精准无比,每一笔都充满了力量与韵律。

采访中,桃城区非物质文化遗产保护中心主任李新朋向记者详细阐述了法帖的历史传承、制作工艺的精妙绝伦之处,以及每一幅作品所蕴含的独特意义。他感慨道:“这些法帖绝非仅仅是艺术作品这般简单,它们更是我们民族文化的璀璨瑰宝,承载着无数先人的智慧与深沉情感。”

随后,在李新朋的介绍下,记者了解到更多关于法帖的精彩内容。衡水法帖的传承区域主要集中在以衡水市桃城区郑家河沿镇阎庄为中心的周围 70 多个村庄,且阎庄规模最大、最具代表性,故而“衡水法帖”也被称为“阎庄法帖”,阎庄更有“中国木刻法帖第一村”之誉。明朝永乐年间该区域战事水患频发,民不聊生,人们为避战乱奔走他乡,多以贩卖笔墨糊口。阎庄一位阎姓老汉酷爱书法艺术,在贩卖过程中遇碑便拓、见帖就求,为拓展生意萌生了刻版拓帖的想法,自此开始制版售帖且久盛不衰,技艺也在当地代代相传。至清中期,阎庄法帖刻拓已形成完整产业链条。清末民初,阎庄法帖进入北京,据记载,衡水阎庄人阎世竹和阎秉彝师徒在北京琉璃厂设有店铺,分别是清光绪二十年开设的“怡墨堂”和民国十六年开设的“蕴竹斋”。因清末维新思想传播,推动了阎庄法帖扩大生产经营规模,除京津冀外,还远销山西、陕西、内蒙、辽宁等地。

法帖是中国书法艺术载体之一,2011 年,衡水法帖雕版拓印技艺被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。因其珍贵的文物价值、高超的艺术价值和重要的学术价值,1994年国家文物局专款在宝云寺院内兴建起“法帖博物馆”,2009年迁址至市区人民路衡水内画艺术博物馆。如今的法帖博物馆,展示面积为200平方米,分两个厅,设有历史沿革、发现挖掘、精品展示、研究成果、场景再现等5个常设陈列。在精品展示区,陈列着23件清末民国时期的帖板原件,其中包括东晋时期著名书法家王羲之的小楷《道德经》帖板、宋代文学家苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》帖板,以及唐代吴道子作品帖板等。这些帖板原件作品的上方,还摆放着与之对应的拓片,两者相互映衬。

馆内设有一组展示法帖制作场景的蜡像模型,只见三名古代男子围坐在桌前,其中一人正绘制样稿,一人一手紧握刻刀、一手拿着选好的木材正要下刀雕刻,另一人则站在桌旁,一手拿着毛刷正进行上板操作。

这座中国唯一的木刻法帖专题博物馆,宛如一位忠诚的守护者,成功地让法帖这一民间艺术瑰宝得以大放异彩,获得了极佳的保护与传承。

在安静的博物馆中,记者跟随李新朋的脚步与讲解,深深沉浸在法帖的世界里,被无尽的非遗魅力所震撼与折服。这里,无疑是文化的宝藏之地,等待着更多人前来探索与领略。

摄影 夏晓婷

广告

广告

广告

广告

广告

广告