要想采访衡水市第三人民疫情防治工作专家组真是很难,因为他们不是在与省、市专家组会诊,就是在商讨患者下一步的治疗方案。他们是抗击疫情最前线的人,记者了解他们日夜奋战的繁忙与辛苦,约定等到他们不忙了,我们随时可以采访,等了一天时间,终于在他们晚饭的间隙进行了简短的访问。

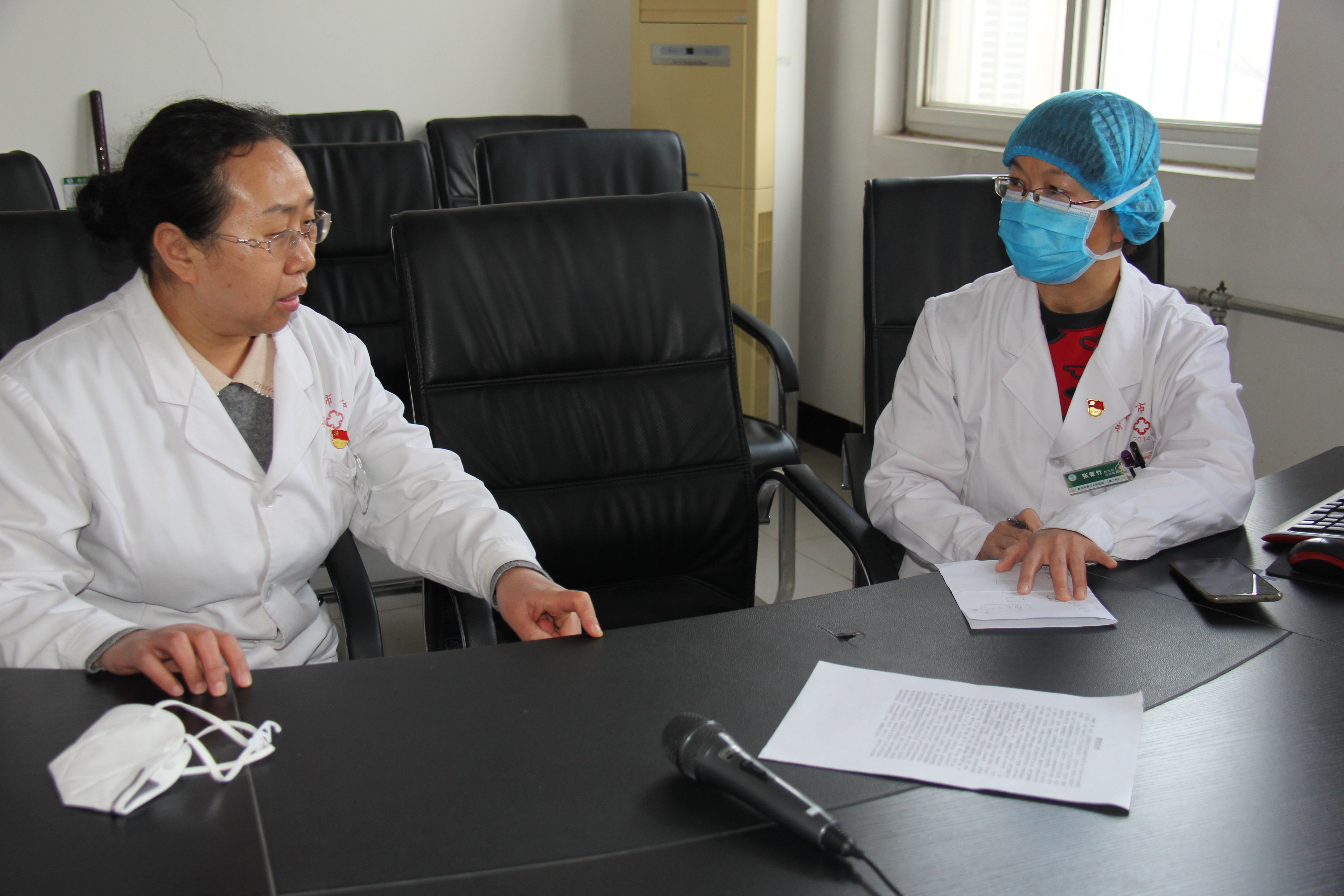

专家组团队工作照。

义无反顾 勇挑重担

袁巨平是市三院疫情防治专家组的组长,采访当天,到晚饭时间她已经连续工作超过了12个小时,上午跟省防治工作专家组对医院收治的一名危重症患者进行了会诊,中午没有时间休息,1点多匆匆扒拉两口午饭,现在晚饭顾不上吃,还有很多工作在等着她。“每天都是早上6点到医院,晚上12点多才能回去休息。今天晚上我不打算回宾馆去了,因为这个重症患者病情危急,实在是放心不下,晚上我就在医院守着,有情况随时处理。”袁巨平主任说,她本来已经准备今年退休的,没想到疫情来势汹汹,作为三院肺一科主任,她义无反顾站到了抗击疫情的最前线。

自新型冠状病毒肺炎疫情开始以来,市三院立即开始了紧张且有序的防疫部署工作。医院从临床、医技、行政科室全方位调动优势力量成立防治专家组,专家组一共有8名成员,由呼吸、重症、影像、检验等科室主任组成,阵容强大,技术雄厚。专家组在组长袁巨平的带领下,勇挑重担,积极奉献,全部进驻隔离病区。来了危重患者,他们就要白天黑夜连轴转地进行会诊,商讨治疗方案;同时对各病区提出的诊疗方案进行修改和审定;对疫情或者是患者情况进行上报。

张青竹

一切为了病人早日康复

除了日常对病患治疗给出指导意见之外,专家组还有一项特殊的任务——对隔离病区的患者进行心理辅导。

长时间的隔离,身体的不适,对病毒的恐惧,对家人的思念及担忧都会让病人的产生巨大的心理负担。我市第一例确诊病例也是第一例重症患者,在刚被隔离之后,他对现实根本接受不了,心情十分焦躁。一线的护士因为手戴两幅手套,操作起来非常不方便,输液扎针有时会扎不准,该病患就会对医护人员抱怨不已。

袁主任得知情况后,主动与病患互加了微信,一有时间就会与其聊天,宽慰病患的心情,关心他的生活,告诉他病毒并不可怕,只要配合治疗一定能康复,慢慢让他的心态平衡下来。经过专家组与一线医护人员的共同努力,该病患三天就不再发烧,症状一天天减轻,现在已经出了重症病房进入普通隔离病房,很快就能出院。在与袁主任视频聊天时,他说:“刚来的时候说话口气不好,现在想想真不应该,真要好好感谢咱们三院专家组和所有医护人员的认真照顾。”

专家组的副组长张青竹和每一位病患都成了微信好友。“我在临床治疗中加入了中医的很多方法。病人心情不好,我会让他们把自己的舌像拍给我看,人的舌头能反映出五脏六腑的问题,怒伤肝,忧伤肺,通过舌像就能了解病人的很多病情。看到病人舌头胖大,说明脾虚,心中焦虑有怨气,可以针对具体病情进行心理疏导,让他们放松心情配合治疗。”张青竹主任说,“不管是什么方法,我们的目的只有一个,那就是一切为了病人早日康复。”

袁巨平

心中装着病人忘我工作

十几天来,专家组团队为了病人的早日康复忘我忙碌着。为了阻断感染源,专家组已经十几天没有与家人团聚,他们以医院为家24小时待命,全力投入到了抗击疫情、抢救病人这个没有硝烟的战场。

谈起这段时间的经历和工作,满身疲惫的袁巨平坦言,大家每天都很累,很辛苦。专家组的李志军和杜娟琳是夫妻俩,两口子同时上一线,家里两个孩子,老二才两周岁,他们顾不上孩子只能托付给老人。俩人虽然都在专家组,却很少能见面,没有回过一趟家。杜娟琳是放射科主任,很多时候还要穿上防护服,推着沉重的X光机到病人床旁去拍胸片,所有病人拍完,贴身衣物早已经湿透,不但工作辛苦,还承受着巨大的心理压力,看着都让人心疼。

张青竹副组长的家就与医院一墙之隔,为了病人,她已经多日未曾归家。“病人随时可能来,专家组要立即安排救治,随时观察病情,曾有一个病人凌晨三四点中送来,等我们所有诊断工作结束已经是清晨。”张青竹说,“身体的辛苦我们不怕,因为全身心都在病人身上,根本感觉不到累,保障病人的安全才是第一位的。”

专家组团队工作照。

身上的重担千斤重,但专家组的每一位成员从未喊过一声苦,掉过一次泪,只因为心里装着患者,骨子里全是奉献。“听到患者的一句谢谢,看到他们的眼神儿,那种渴望生命的眼神儿,什么都值了!我相信,我们一定能够战胜疫情,笑到最后!”袁巨平坚定地说。

广告

广告

广告

广告

广告

广告