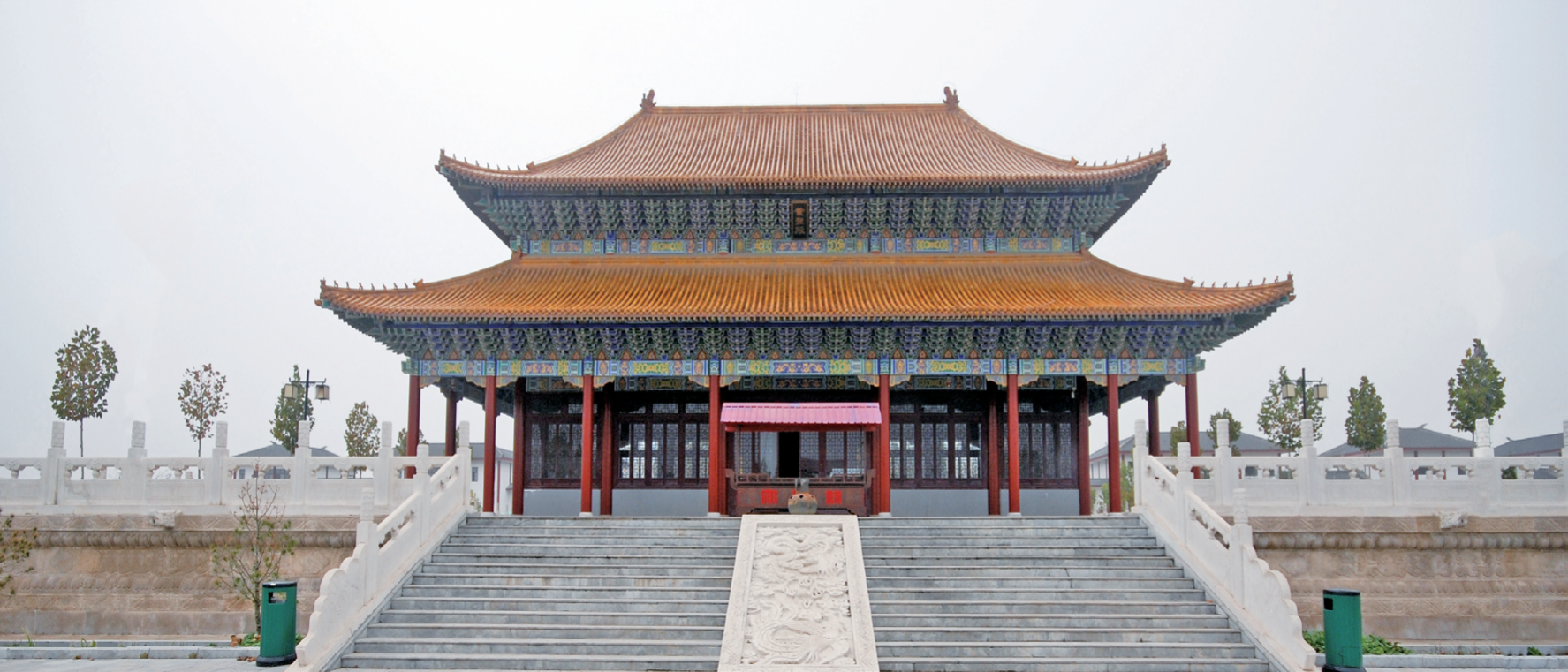

广川董子园 董圣殿

董仲舒对孔子学说的发展

董仲舒吸纳先秦诸子百家中有助于儒学的思想加以整合,对孔子思想有所增益,大致有如下几点。其一,人性论。关于人性,孔子没有明确论述,其后儒分为八,各派论说不一。孟子提出性善说,荀子坚持性恶说。董仲舒认为二者都不完整,没有体现人性的本质,他提出人性是“仁贪两有”,既有仁义善念,又有贪鄙恶意,教化的任务就是抑其贪,扬其仁,从而培养君子人才。其二,仁义观。“仁义”观为孔子所创,但孔子的解释稍显模糊,孟子解释说仁为门,义为路,也不太明确。董仲舒旗帜鲜明地提出“仁者爱人,义者正我”。他认为,“仁”是向外的,是对别人而言,所谓仁,是爱别人,不是爱自己,如果只爱自己,便是独夫。这种“爱人”也不是孔子说的父母家族之爱,而是“爱及四夷”的“博爱”。所谓“义”是“正我”,是对自己的道德约束,如果以“义”去正别人,则是小人行为。人的一生时刻处在复杂的社会关系中,但归根结底是“我”与“人”的关系,董仲舒的仁义观把人我关系作出了明确规定,在中国哲学史乃至世界哲学史上具有重要意义,尤其是在伦理学史上,其意义更为突出。其三,博爱思想。孔子的仁爱是有等级的,费孝通先生称为“差序格局”,董仲舒扩大了仁爱的范围,主张“爱及四夷”,即爱所有人,他称为“博爱”。2000多年前的如此主张是难能可贵的。其四,阴阳观。阴阳学说是六经之一《易经》的核心理念,孔子五十以学易,对易学多有阐发,但是对阴阳学说涉猎不多,董仲舒把阴阳作为宇宙的基本模式和世间万物的根本属性加以研究,进一步完善了儒学的阴阳学说。其五,生态观念。董仲舒主张“仁爱”要爱及草木鸟兽,如果不然,就不是真正的仁爱,他认为世界上的生物可分为五种,即五种虫,如毛虫、介虫等,而人类是五虫之一,称作“倮虫”。所以要对草木鸟兽施以仁爱。其六,“三纲五常”的伦理规范。董仲舒论述伦理问题,继承孔子的“君君臣臣父父子子”观点,但他作了条件限定,认为君不君则臣不臣,父不父则子不子,把君父的榜样责任规定得很清楚。五常是董仲舒系统化的伦理思想,其后学概括为“三纲五常”。

行文至此,引司马光《独乐园诗》作为结语。吾爱董仲舒,穷经守幽独。所居虽有园,三年不游目。邪说远去耳,圣言饱充腹。发策登汉庭,百家始消伏。(完)

作者:李奎良,河北省董仲舒研究会会长,董子学院教授。

编辑:贾亚楠

广告

广告

广告

广告

广告

广告