◆核心提示

在通信落后闭塞的年代,“家书抵万金”。后来,有了电报、电话、“BP机”“大哥大”、小灵通……到如今智能手机已经普及,正在实现“万物互联”。通信工具的演变,深刻反映了经济社会的发展与进步。翻开老报纸,伴随衡水通信工具更新换代的,是基础设施的完善、科学技术的进步和群众生活品质的提升。衡水这片热土紧跟时代的脉动,大步行进在高质量发展的道路上。

衡水发力新基建,5G网络建设者高空作业。

当下,用智能手机聊微信,任意切换语音和视频通话,让远隔万里的亲人如在身边,这样的情景再普通不过。然而在数十年前,这却是不可想象的。时代的发展与进步,让方寸屏幕消弭了所有距离、让陪伴能够随时随地,实现了一场从“天涯”到“咫尺”的温暖抵达。

从前车马慢“鸿雁传书”时日久

数十年前,衡水的通信曾经非常落后闭塞。从新中国成立到改革开放初期,写信、发电报是人们主要的通信手段。一封信件要在漫长的邮路上颠簸很久,才能送到收信人的手上。

为了使报刊信件投递及时,邮电部门在很多农村设立了代办站。1963年3月26日《衡水群众报》2版提到,深县“对农村报刊、信件投递代办站进行了一次整顿,并新建了一批代办站,现在全县已有四百二十个投递代办站,各站都设有专人负责”。这样做的效果很明显,“有效地消灭了(信件)丢失和积压现象,得到了广大群众的好评”。

1963年3月26日《衡水群众报》

那时,一封信从衡水寄到北京,可能需要一周甚至更长时间,回信就得等上半个月甚至一个月才能收到。而电报论字收费。人们发电报惜字如金,往往只能简要概述事情。1963年1月5日《衡水群众报》1版刊登了这样一则报道:“一个星期日上午,景县邮电局报务员马天民收到了一份由康保拍来的加急电报,说的是买妥一批牲口,今日到达桑园车站。让杨院公社孟庄大队快派人到车站接牲口……”这封电报的送达方式,是投递员“听小马学说了一遍,骑上自行车就奔孟庄大队去了”。

那时候,固定电话还属于稀奇物品,是人们远程沟通的宝贵资源,接线员也成为那个年代的时髦职业。直到改革开放初期,“全区市话交换机容量不足7000门,除衡水市开通了2000门自动电话外,枣强等7个县是人工电话,故城等3个县是不能入自动电话网的小自动电话。农村电话无一例外是‘摇把子’电话。电路仅百余条,且全部是明线和载波,电话打不进、摇不出”(1995年9月23日《衡水日报》1版)。

打长途太难,发电报太贵,是那个时代的通信难题。1986年,衡水地区邮电局长途报话大楼落成,电信供需矛盾开始渐渐缓和。

20世纪80年代,安装电话要申请、排队,不仅需要数千元的初装费,通话资费也很高。直到90年代,“电话装不上”的问题才逐渐得到解决,申请安装电话的用户蜂拥而至。

1995年,衡水的邮电通信事业实现了历史性的大跨越——“全区本地电话网容量已达到13.25万门,市话主线普及率达到每百人14.6部,农村村通电话比重达到近40%,长途程控交换机达到14880路端,长途电路达到3876条”(1995年9月23日1版)。

到了这个阶段,衡水的电报才“无可奈何”地从通信第一线悄然撤退。

“BP机”“大哥大”移动通信更及时

固定电话兴盛的同时,第一代即时通信工具“BP机”也进入了公众视野,通过人工台传送文字信息的寻呼装置一时风靡全国,“有事call我”成为时代流行语。

1992年,衡水地区开通了无线寻呼系统。1993年,地区邮电局安装开通磁卡电话新业务。“BP机”一响,立马奔向公用电话亭回电话的情景,是许多60后、70后难忘的记忆。到了1995年,衡水“BP机”用户已发展到13509个,这也加速了公共电话亭的建设。

“BP机”

几乎和“BP机”同时兴起的,还有更昂贵的第一代移动通信设备——“大哥大”。对很多在商海中拼搏的弄潮儿来说,这不仅是“及时雨”,还是真正的“摇钱树”。衡水地区龙翔皮件厂厂长张荣臣有过这样的经历:“记得有一次去省城办事,在汽车上听到呼叫,竟在电话里谈成一笔数万元的销售业务,真是‘BP机’一响,黄金万两。”当年的衡水市服装厂在企业资金紧张的情况下,投资为业务人员增配了手机、传真机、“BP机”,使他们“身在厂内,便知世界各地市场行情”。一次,一家香港公司寻找服装厂加工5万条工作裤。厂长通过手机与对方洽谈细节,“遂达成了3万美元的业务合同”(1996年5月17日《衡水日报·衡邮特刊》2版)。

1996年5月17日《衡水日报·衡邮特刊》

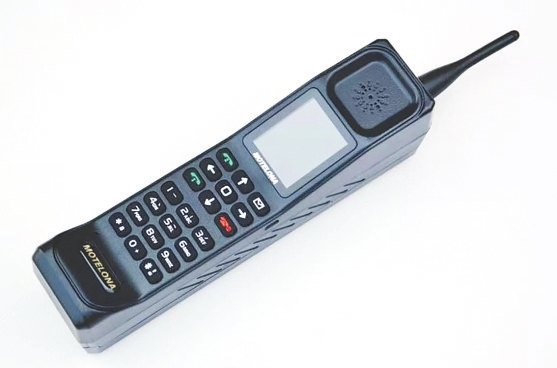

“大哥大”

小灵通

衡水的电信业务快速发展,电话用户数量急剧增加。到1997年,全市“市话客户达到96511户,农话客户达到37646户,移动电话用户达到14532户,电话用户总计达到22.8万户,电话普及率达到每百人1.19部,村通电话比重达到81.5%;无线寻呼用户达到38413户;数据通信客户达到174户”。邮政分拣实现了机械化,“有19处邮电支局实现电子化作业”(1997年9月14日《衡水日报》1版)。

上世纪90年代忙碌的衡水114查号台。

作为1G时代的象征,“大哥大”体型像砖头一样笨重,而且信号不稳定、通话质量差。因此当年街头常常会见到使用“大哥大”的人对着手机喊话。一位手机经销商回忆,1995年后,诺基亚、摩托罗拉这些手机制造商推出的手机体积越来越小,价格也越来越亲民。上世纪90年代末期,“大哥大”逐渐退出市场。

到了2G时代,手机的普及度越来越高,“翻盖”“滑盖”“全键盘”等手机样式不断翻新。人们可以用手机发短信、上网“冲浪”、阅读小说、玩小游戏等等。

外观时尚轻巧、待机时间长、资费低……“小灵通”曾在21世纪初风靡我市。“如今在贾康疃村,近200户村民已拥有小灵通50余部。而武邑镇苏正村村民张福兴感受最明显的是,他常年外出跑货车,自从用上了小灵通,家里的固定电话费一下子降了一半多”(2006年2月18日《衡水日报·晨刊》2版)。

2008年,工信部向三大运营商发放3G牌照。而小灵通由于在技术与功能上存在先天不足,于2014年彻底退出历史舞台。

时下光纤密 智能手机通全球

随着3G技术的崛起,手机功能开始向电脑靠拢。借助手机,人们不仅可以轻松浏览网站、参与电话会议,还能进行电子商务交易。发送邮件、视频聊天以及观赏电影等多媒体体验成为现实,我们因此步入了全新的多媒体时代。

到了4G时代,流量成为核心资源,以往只能在电脑端体验的游戏,如今变得触手可及:在线观影成为日常,“随身携带电视”的梦想成为现实;移动支付方式逐渐成为生活常态,出门可以不带钱包;Vlog与短视频风靡一时,人们纷纷用手机记录生活的点点滴滴……

2020年,我市发力推进新基建,完成5G基站建设改造913个,市区外环以内、各县市区主城区5G网络连续覆盖(2020年12月24日《衡水日报》1版)。

随着5G技术的迅猛发展,我们真正迎来了智能社会的崭新篇章。智能手机的更新换代和功能升级更是让人眼花缭乱。现在,智能手机不再是单纯的通信和娱乐工具,购物、导航、订票、打车、操控家电、远程监控……曾经的科学幻想变为现实。

“平时一有空就和家人‘弹’个视频邀请,聊聊一天的工作生活,让他们放心。”在上海工作的孙佳倩经常和老家的亲人视频聊天,虽然相隔千里,但“见屏如见面”,拉近了她和家人的距离。

在网上销售中式家具的刘先生,经常收到客户通过手机视频看实物的要求。“眼见为实。顾客买得放心,好评度也高了。”他说,这些年有众多天南海北的顾客曾光顾他的店铺,甚至还有国外的客户。这正是智能手机与移动互联网带来的便捷。

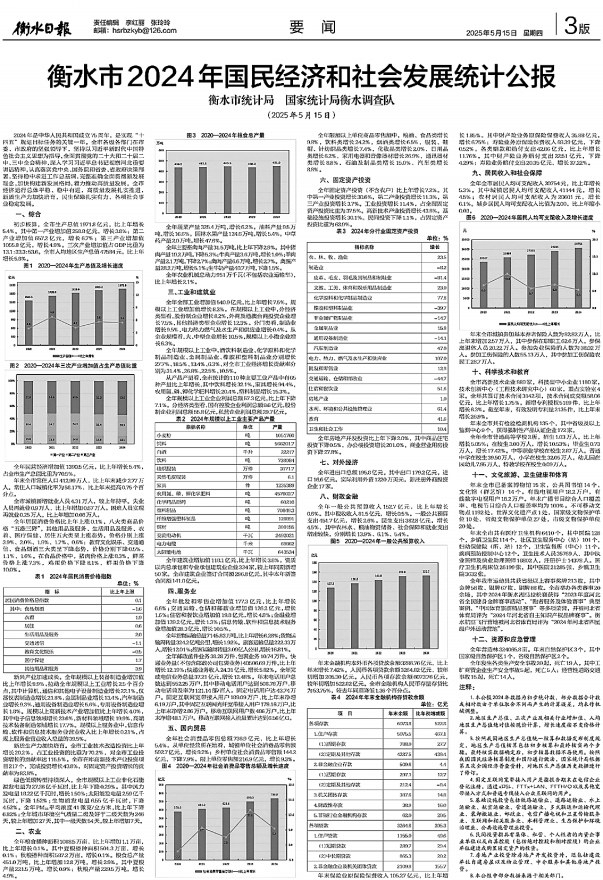

衡水人与世界的距离,已经被拉得很近。《衡水市2024年国民经济和社会发展统计公报》显示,“全年邮政函件业务38.28万件,包裹业务10.74万件。快递业务量(不包含邮政公司包裹业务)40506.69万件,比上年增长12.19%;快递业务收入24.31亿元,增长5.82%。全年完成电信业务总量37.21亿元,增长12.48%。年末电话用户总数达到552.25万户,其中移动电话用户达到508.78万户,移动电话普及率为每百人121.14部。固定电话用户达43.74万户。固定互联网宽带接入用户189.09万户,比上年末净增6.19万户,其中固定互联网光纤宽带接入用户179.16万户,比上年末净增2.86万户。移动互联网用户数486万户,比上年末净增48.1万户。移动互联网接入流量累计达到6.56亿G”(2025年5月15日《衡水日报》3版)。

2025年5月15日《衡水日报》

我们的新型基础设施体系正在不断完善,衡水市大数据中心部署服务器129台,衡水人工智能计算中心投入运营。如今,我们早晨醒来查看时间,只需轻点手机屏幕;查看当日工作计划,不再需要纸质备忘录;遇到新奇事物,无需携带相机,手机摄像头即可捕捉美好瞬间;甚至吃饭、乘坐公交、打车等日常活动,手机也能一键完成……和朋友联络,不再局限于发信息、语音电话、视频电话,还可以经常通过微信、抖音、微博和各种App,即时交流分享快乐。

从“纸短情长”的等待,到“声声入耳”的激动,再到“音容笑貌尽在掌心”的寻常……时空在发展中穿越,距离在变化中缩小,我们远在天涯却又近在咫尺,通信工具一代代演进更新,不仅是美好生活的见证,更预示着未来高质量发展的无限可能。

学生在校园中使用IC电话。

快递员在码放快件包裹。

(本版配图均为资料图片)

领办人:韩雪

线索征集邮箱:hsbhbq2025@163.com

广告

广告

广告

广告

广告

广告