◆核心提示

从柴火灶、小煤炉的烟熏火燎,到一城一域的舒适清洁——回顾衡水人的“取暖史”,我们的报纸在泛黄的纸页间、温情的报道中,忠实记录下这片土地从“温饱型取暖”到“品质型供暖”的变迁历程。这部“生活条件改善史”,生动折射出数十年来时代发展中的民生关怀、观念革新与经济社会的不断进步。

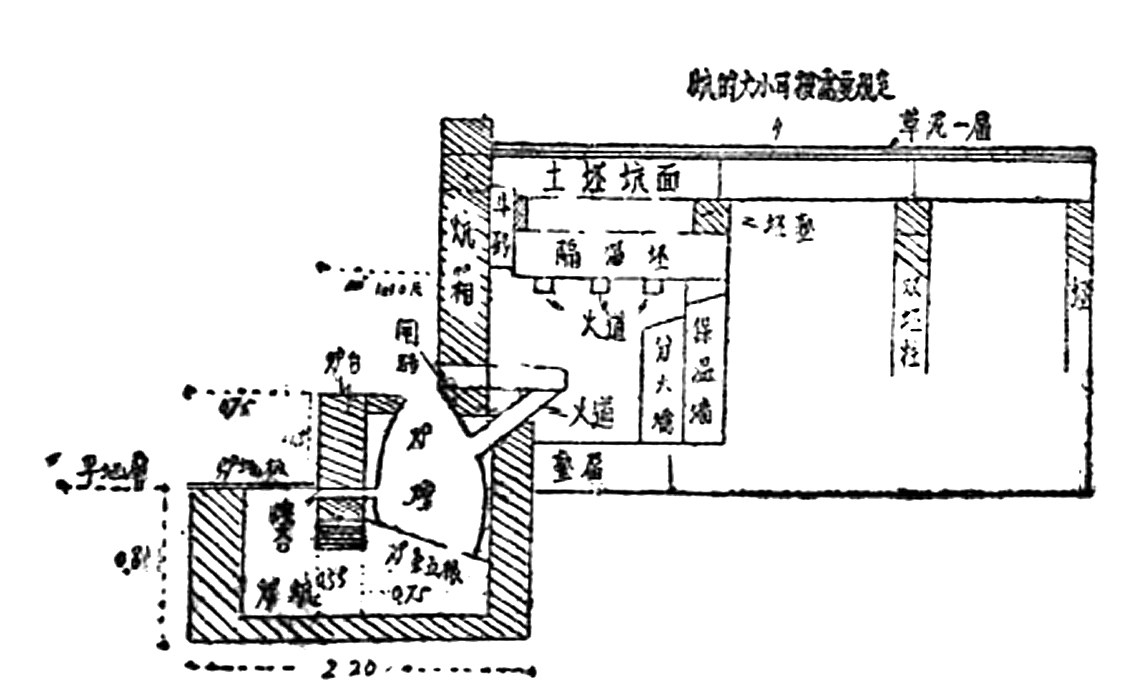

20世纪60年代的地炉火炕示意图

采暖季又到了。72岁的刘孟周回到市区岸芷庭蓝二区家中,脱掉厚厚的外套,室内地暖带来的舒适惬意让他倍感幸福。“家里温度还能自己调节,不会影响左邻右舍,”老人说:“从以前的盘火炕、生炉子,到现在的集中供热、智慧取暖,变化太大了。”他的感慨中,承载着几代衡水人的过冬记忆。

火炕煤炉的记忆

1962年10月11日《衡水群众报》1版报道故城县某生产队分配农副产品的消息,“……打场剩下的粗糠、碎柴等,尽先照顾单身汉、老年人、孕妇和孩子多的户,留作冬天烧炕取暖用”。上世纪60年代,烧柴的火炕是衡水农村冬天抵御严寒的核心设施,市民多用散煤。1963年水灾后,针对修盖房屋较为潮湿的情况,“我区大力领导群众开展盘煤火炕活动,保证群众温暖过冬”(1964年1月4日2版),火炕深受群众欢迎,被亲切地称为“老头乐”“小孩欢”。一场修建火炕的高潮迅速掀起,“截至一月五日,全区修建煤火炕四万三千七百一十三条”(1964年1月11日1版)。

1964年1月4日《衡水群众报》

很长一段时间里,衡水煤炭供应紧张。1963年1月31日《衡水群众报》2版报道,“衡水煤建分公司,最近在深县前磨头设立了直属经营处,下设王家井、贡家台和深县城关三个煤场……方便了群众买煤。”一篇描写上世纪70年代末生活场景文章这样写道:煤是宝贝,舍不得烧,只在“数九寒天下大雪,冻得实在扛不住了,才肯把煤炉点着”,且“白天点,晚间灭”(1997年11月27日《衡水日报》3版)。那时,家家户户每日清晨的第一件大事就是“掏炉灰、生炉子”,冬天经常自己买煤做煤球、打蜂窝煤。对许多居民而言,能凑着煤火炉烤烤手也算一种快乐。

烧煤取暖存在安全隐患。早在1962年,《衡水群众报》就在11月24日4版刊发过题为《防止煤气中毒》的文章。“睡前封火,注意通风”是很长一段时间冬季安全宣传的重中之重。

改革开放后,新生事物不断涌现。安平县试制成功一种高效节能常压热水供暖炉,“烧柴、烧煤均可……可供热面积二百平方米”(1987年5月27日《衡水日报》2版);“省地矿局第三水文地质工程地质大队在本单位院里成功地钻探出衡水市区内第一眼地热井,水温高达60℃”,可用于“集中供暖”(1991年1月15日2版)。

自20世纪80年代起,衡水家庭安装土暖气的越来越多。进入90年代,很多单位自建锅炉房供暖。1990年12月21日《衡水日报》1版报道,衡水市人民路小学的教室一改过去炉火取暖的旧貌,建了一座锅炉房,“目前,校内30个教室及教师办公室已全部用上了暖气。”

然而,分散的取暖方式效率低、污染重,逐渐成为城市发展和生活质量提升的瓶颈。曾有一度,“每年的供暖季节,衡水市16.1平方公里的范围内就有上百台采暖锅炉在狂冒黑烟,在清晨和傍晚尤为严重”(1994年3月11《衡水日报》3版)。一场关于“温暖”的革命,势在必行。

工作人员通过信息监管平台查看衡水供热实时运行情况。

暖流入户的时代

1993年6月5日《衡水日报》2版刊发《衡水市开始集中供热试点工作》,标志着衡水取暖史进入新纪元。“烟尘控制区(南起胜利路,北至大庆路,东起京大路,西至育才街)和新建居民区严格控制锅炉数量和吨位,实行联户取暖和集中供热”。当年年底,一期试点工程投入运行,两台6吨锅炉取代了原有的13台锅炉,“受益单位共24个,受益市民约5000人”(1993年12月29日1版)。

这是一个艰难的起步。为了推广这一新生事物,1994年11月12日《衡水日报》拿出整版篇幅、以答记者问的形式,向市民普及“集中供热”相关知识。1997年年底,又在一版开辟《严冬时节话供热》专栏持续推动。越来越多的市民体验到了前所未有的便利与洁净,市区集中供热面积迅速扩大,“1996年达40多万平方米,1999年超过120万平方米”(1999年12月18日3版)。

集中供热不仅是技术革命,更是服务与管理的革命。

供暖时间灵活调整。“由于天气变化无常,原来法定的11月25日正式供热不能满足用户需求。从去年开始,我市集中供热部门提前10天供热。今年11月13日就开始在大部分老热区试供热,15日正式供热”(2000年11月18日1版);“11月1日零时起,我市提前启动市区供暖”(2020年11月5日《衡水日报·晨刊》B1版)。

维修响应速度大幅提升。“各供热站建立上门维修服务队,全天24小时值班,保证在用户出现问题后1个小时内到位。小故障1小时之内解决,大故障不过夜”(2003年11月6日B1版);在管理制度上,衡水于1998年在全国率先探索分户供暖。截至2004年,“衡水市90%的市区居民今冬实现了分户供暖”(2004年11月30日《衡水日报》1版)。这不仅是技术上的突破,更体现了对用户自主权与公平性的尊重,为后续的精细化供热奠定了基础。

2007年,市区热电联产改造完成,实现了热源稳定。2009年10月16日《衡水日报·晨刊》B1版报道,我市集中供热决定试行热量计量收费的新模式:“用热户在供热开始前按面积计量办法交纳热费,供热结束后按热计量收费办法计算热费,计量热费高于按面积计算的热费时,不补交热费;低于按面积计算的热费时,供热企业向用户退还两者差额。”我市从2010年开始陆续对新建建筑和经过节能与供热计量改造的既有居住建筑,逐步推广实行供热按用热量计价收费方式。当年市区8个小区试行计量收费,“多退少不补”(2010年11月4日B1版)。用户盼望已久的“用多少热,花多少钱”自主用热时代到来,既实现了用热公平合理,也从制度层面促进了节能减排。

2010年《衡水市市区集中供热管理办法》的出台,标志着供热管理进入法制化轨道,为集中供热的规范运行提供了制度支撑。然而,随着社会的发展,单一的燃煤供热模式与日益严峻的环境压力形成矛盾,衡水的供暖事业需要在“质”和“源”上,开启一场更为深刻的“绿色革命”。

蓝天与暖意兼得

进入21世纪,衡水取暖的核心驱动力已从基本的民生保障,升级为对“蓝天白云”的迫切渴望和对舒适体验的更高追求。

在热源结构优化上,一场深刻的变革已然开启。2007年,我市计划实行热电联供项目建设,这不仅是供热方式的技术升级,更是能源利用效率的革命性提升。2010年12月20日《衡水日报》称之为“一次伟大的跨越”:“顺利实现了供热方式的转变,使热电联产集中供热代替区域锅炉房供热……为节能减排作出巨大贡献。”热电联产不仅保障了热源稳定,其设施自动化程度也大幅提高,“所属换热站都建设成为自控站,具备无人值守条件。”

恒通热力开展2025年供热设施“冬病夏治”工作。

与此同时,一场针对散煤燃烧的攻坚战在城乡全面打响。2015年成为关键节点:8月11日《衡水日报》头版报道,我市加大燃煤锅炉淘汰治理力度,通过发展集中供热和清洁能源替代等措施减少燃煤污染;9月11日2版关注农村能源清洁开发利用工程,“共推广高效清洁燃烧炉具、洁净型煤燃烧炉具41429台”;11月16日4版再次报道洁净型煤推广情况,引导村民更换节能环保炉具,让群众过上“绿色暖冬”。

衡水没有采取“一刀切”做法,而是根据各县市区实际情况探索多元化清洁供暖路径。“枣强县主要采取集中供暖,热源规划以大型燃煤锅炉为主,燃气清洁能源为辅;安平县主要采取地热供暖和天然气供暖;深州市以地热为主,燃煤锅炉为辅;武邑县以天然气为主,有少部分地热供暖;阜城县以天然气、水源热泵、电取暖为主……”(2015年11月13日《衡水日报·晨刊》B3版)。这种因地制宜的思路,确保了清洁取暖工作的实际效果。

2016年,“我市出台农村清洁能源开发利用补贴政策”(9月5日《衡水日报》1版),积极引导群众完成“煤改气”“煤改电”或采购洁净型煤、更换节能环保炉具,助力“绿色”过冬(10月24日1版)……一系列密集报道,折射出政府治理燃煤污染的坚定决心。

2020年11月19日《衡水日报·晨刊》

真正的突破发生在2017年。这一年,衡水被列为国家“2+26”城市冬季清洁取暖试点城市,标志着清洁取暖工作上升到国家战略层面。“双代”(气代煤、电代煤)工程以前所未有的力度推进,在农村地区掀起能源革命。政府提供巨额补贴,鼓励农民拆除燃煤炉,安装壁挂炉、燃气灶或改用空气源热泵、电采暖等设备,“拧开关,蓝火苗”成为农村新时尚。

这场革命带来了显著成效:“我市实现农村可改造农户清洁取暖全覆盖,累计完成‘双代’改造105.8万余户,共投入100多亿元。”更令人振奋的是,“通过清洁取暖,我市农村地区颗粒物、二氧化硫等污染物的排放量大大减少,对大气污染改善贡献率达到了30%以上”(2020年11月19日《衡水日报·晨刊》B1版)。对曾经冬季难得一见的“衡水蓝”,人们已经习以为常。

在推进热源清洁化的同时,供热服务的智能化转型同步进行。2021年,我市实现对供热系统的精细化管理。“通过市级供热信息监管平台,实时掌握各小区室温情况,并将采集的室温信息实时上传、统计分析”(2021年1月15日《衡水日报》1版);到了2024年,智慧供热建设再上新台阶。我市通过对换热站实施智慧化模块升级、智慧表计安装工作,“实现换热站的科学调控,使供热运行系统具备运行诊断、负荷预测、一网平衡、智能控制、能耗分析功能”(2024年12月28日2版)。

恒通热力公司相关负责人介绍:“供热智慧化提升改造实现了数据准确化、控制精细化、报警预警化、系统全面化,保障城区供热安全、稳定、节能运行。”这不仅解决了供热中的冷热不均问题,降低了人工成本,还提高了供热效率。

如今的衡水“供暖”,已成为集民生保障、环境保护、能源战略、精细管理于一体的复杂系统工程。在这条从“保温度”“提品质”到“智慧化”的发展升级之路上,衡水人民正在感受到更多的获得感、幸福感。

桃城区市民王秀英全家温暖过冬。

(本版配图均为资料图片)

领办人:韩雪

线索征集邮箱:hsbhbq2025@163.com

广告

广告

广告

广告

广告

广告