陈子展先生亲笔书信两封

张老师保存的陈子展先生书信共三封,其中前两封是由陈子展先生亲笔书写的,分别写于一九八一年七月十六日和一九八二年五月二十五日。第三封是由陈子展先生的助手代写的,时间是一九八二年十二月五日。

陈子展先生生于清末戊戌变法运动发生的一八九八年,迨一九八一年和张老师有书信往还时,已是八十三岁的学界耆宿了。陈先生早年是以他的杂文写作享誉文坛。他以湖南人特有的辛辣与犀利,在上世纪三十年代的杂文界为自己赢得了与鲁迅享有同等稿酬的待遇。他同时是一位较早关注近代中国文学发展的学者。一九二九年他即在中华书局出版了《中国近代文学之变迁》一书。到一九三〇年他又以陈炳堃之名在太平洋书店出版了《最近三十年中国文学史》一书。在这两部著作中,陈先生对林纾及近代中国翻译文学都有较多论述。后来陈先生受聘为复旦大学教授,虽然他的主要精力已用在《诗经》《楚辞》研究上,著有《诗经直解》《楚辞直解》两部大书,但他执教的复旦大学中文系却在一九六〇年由中华书局出版了一部《中国近代文学史稿》。这是直到上世纪八十年代改革开放之前中国高校出版的唯一一部中国近代文学史著作,其中亦有较多篇幅论及林纾的翻译与创作。正因如此,张老师在编选《林纾研究资料》的过程中便主动致函陈先生,希望得到他的支持和指导。于是,就有了陈先生对张老师的如下复信。这信也是用毛笔从右至左竖写的:

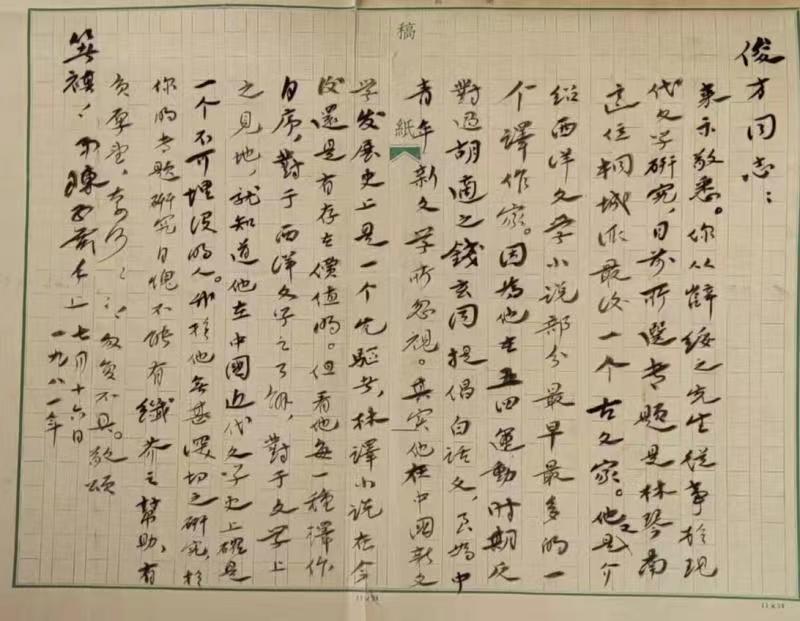

俊才同志:

来示敬悉。你从薛绥之先生从事于现代文学研究,目前所选专题是林琴南这位桐城派最后一个古文家。他又是介绍西洋文学小说部分最早最多的一个译作家。因为他在“五四”运动时期反对过胡适之钱玄同提倡白话文,至为中青年新文学所忽视。其实他在中国新文学发展史上是一个先驱者,林译小说在今后还是有存在价值的。但看他每一种译作自序,对于西洋文学之了解,对于文学上之见地,就知道他在中国近代文学史上确是一个不可埋没的人。我于他无甚深切之研究,于你的专题研究自愧不能有纤芥之帮助,有负厚望,奈何奈何!

匆复不具。敬颂著祺。弟陈子展手上,一九八一年七月十六日

这封短信仅有二百六十八字。信中有几处信息值得梳理,不容忽视。关于林纾,陈先生观点有四:一、林是桐城派最后一位古文家;二、林虽为新文学所忽视,但他在中国新文学发展史上是一个先驱者;三、林是介绍西洋文学小说部分最早最多的译作家,林译小说在今后仍有存在价值;四,因其对西洋文学之了解及对文学上之见地,林在中国近代文学史上确是一个不可埋没的人物。陈先生的上述观点中,除第一条林纾是否派归桐城目前学界尚有争议外(但这不影响争论双方都认同林纾为“古文殿军”),其他几点都已是今日中国近代文学研究界的共识了。再进一步说,这些观点在一九四九年之前的中国文学研究界也已有人陆续提出了,其中就包括陈先生。但在上世纪八十年代初始的那个特定时空中,人们思想上的禁忌依然很多,当时新出版的多种《中国现代文学史》依然认定林纾是顽固的“封建复古派”。在此背景下即使是重申上述这些观点依然是需要学术勇气和定力的。我想,张老师的导师薛绥之先生之所以在当时那种背景下毅然决定指导张老师研究林纾,他对林纾的看法应该与陈先生是一致的。而张老师也明显地受到了这些前辈的影响,在大约五年后开始撰写的《林纾评传》中特辟一章“译业贡献”,专论林纾翻译事业的历史意义,并借用他人之语将林纾评价为中国新文学的“不祧之祖”。而这一评价,目前也已成为林纾研究界的共识了。

从陈先生给张老师的第一封复信中,我们不难看出陈先生确是一位难得的博学、谦和、热情、风趣的老人。他要年长张老师几近半百,可他复信的落款竟然是“弟陈子展手上”,真可谓古风犹存!他满腹经纶,可他竟自谦自己对林纾“无甚深切之研究”,对张老师的课题亦“不能有纤芥之帮助”,并连声感叹“奈何奈何”。其实,陈先生对张老师的课题是一直记挂在心的,因此,到了一九八二年五月间,当陈先生了解到香港某刊物有研究林纾的论文后,便主动给张老师去信予以介绍。这就是陈先生写给张老师的第二封信,内容如下:

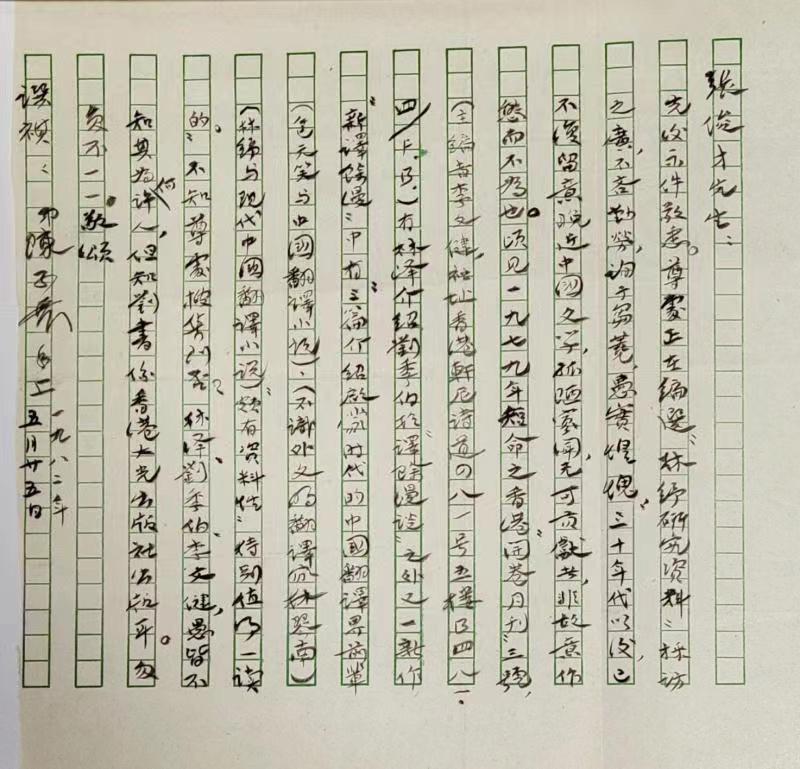

张俊才先生:

先后示件敬悉。尊处正在编选《林纾研究资料》,采访之广,不吝勤劳。询于刍荛,愚实惶愧!三十年代以后,已不复留意晚近中国文学,孤陋寡闻,无可贡献者,非故意作态而不为也。顷见一九七九年短命之香港《开卷月刊》三号(主编李文健,社址香港轩尼诗道四八一号五楼B四八一·四/F·B),有林泽介绍刘季伯于《译余漫谈》之外又一新作《新译余漫谈》中有三篇介绍启蒙时代的中国翻译界前辈《包天笑与中国翻译小说》《不识外文的翻译家林琴南》《林纾与现代中国翻译小说》,颇有资料性,特别值得一读的。不知尊处搜集到否?林泽、刘季伯、李文健,愚皆不知其为何许人也,但知刘书系香港大光出版社出版耳。

匆复不一,敬颂撰祺。弟陈子展手上,一九八二年五月二十五日

陈先生介绍的这几篇资料,张老师当年曾依据陈先生提供的线索在北京图书馆(今国家图书馆)搜寻,遗憾的是未能找到。因未读到原文,不详具体内容,因此终未收入《林纾研究资料目录索引》之中,张老师常为此感到深深地不安。

收到陈先生第二封来信之后又过去半年多,已是一九八二年的年底了。再过半年张老师就要完成研究生学业正式毕业了。薛绥之先生颇想届时请陈先生来主持张老师的毕业论文答辩,但又不知陈先生的身体状况是否允许,于是嘱张老师试探性地问一问。孰料再接到陈先生来信时,来信已不是陈先生的手笔,而是由他的助手徐志啸先生代笔的。此信写于一九八二年十二月五日,张老师同样珍重地保存着。信中告知陈先生骨折卧床,故不能应邀主持张老师的论文答辩了。就这样,张老师与陈先生终竟缘悭一面,未能当面亲炙陈先生的学人风采。这里,我姑且抄录一段陈先生的年轻同事陈允吉的文字,再现陈子展老先生的学者神采:“那时常熟路以西、乌鲁木齐路以东的长乐路尚未拓宽,路面狭窄犹如里弄,行人很少,也没有车辆来往,很幽静。陈先生自言‘门无车马之声’。在常人看来,‘身居里巷一隅,门无车马之声’,是寂寞了些,但对陈先生而言,却是做学问极好的环境。在春夏间,有时942号大门开着,我就从大门进去,要经过一个院子,院子里种了几簇夹竹桃,开满红红白白的花,微风吹过,花瓣落地,悄然无声,看到陈先生在屋子里站着查考图书的身影,由此更能体会到他治学境界之高。”

作者:贾九峰 编辑:李耀荣

来源:上海文学原标题:恩师书札

广告

广告

广告

广告

广告

广告