跑在街灯映下布满树枝影子的路上,晨风迎面而来。每天早上我都跑个来回,在北大街上。

北大街全称叫中心北大街,是我生活里的活动范围,但这一段并未与中心街贯通,因为有车站有铁路挡着。

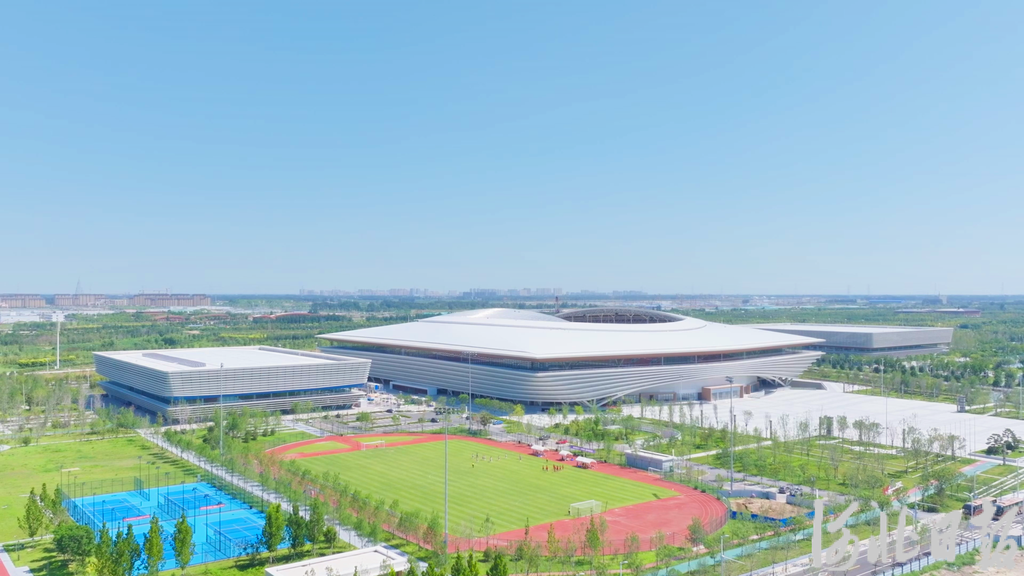

中心北大街南起站北路,北到裕华路,中间有大庆路和永安路,宽阔平整又相对车辆稀少的北大街上有文化气氛浓厚的孔颖达公园,所以这段路就成了人们休闲运动的场所。

我走上北大街还是从六年前开始的。那时候衡水健步运动如雨后春笋般迅速发展起来,各健步队的大旗飘扬在衡水的大街小巷,从那时起我走进了桃城健步队。每天早早地起来跟着队伍与队友们一起锻炼,送走颗颗星斗迎来灿烂朝阳。就这样,每天清晨我都走在中心北大街上。

渐渐地,喜欢上了这里,喜欢上了这里的悠静,还有这份悠静里带着的浓郁乡土味儿,和裹挟着乡土味儿的市井晨风。

北大街,比不上北京大栅栏的繁华,比不上南京夫子庙的熙攘,甚至都不及衡水本地滏阳河畔的问津街和老城的礼堂前街热闹,但我还是对北大街独有的这一缕风情钟爱有加。

宽阔,车少,眼界儿敞亮;干净,清爽,地面儿平整,这是大伙儿的共识。

黎明的晨光里,匆匆驰过的电动车和自行车都离你很远,他们都紧着奔赴自己的工作岗位,开始了崭新而忙碌的一天。身着运动衣步行而来或超你而去的都是爱好运动的人,不分男女老幼,不论年龄大小,都是活力四射,风采照人。可不要不服气,北大街上常年跑步的有几位老年人,那可真是老当益壮,连年轻人都竖大拇指点赞哩……

随着清凉的晨风飘来的不仅有叫卖的吆喝声,还有衡水特色小吃那独有的香味儿。

紫米煎饼,夹脆皮儿还是油条?

千层肉饼肉夹馍,对,刚出炉的,不放辣椒?好嘞,来几个?

流常老豆腐鞋底儿烧饼,您放心吧,绝对正宗!

热情的叫卖问答声,在这夏日的清晨里让人顿时感觉充实了起来……

我跑过去的时候就看好了,在水果摊儿、卖肉的、卖调料儿的和衡水湖的烤鸭蛋大鲤鱼摊儿过去之后,那个不大的三轮上售卖的就是我最爱吃的景县粉玍大。

这粉玍大是产自景县的特色美食,把磨好的绿豆面和成糊状,在平底锅上摊成饼,烙一面,待熟后折叠成三角状或四角状,食材就算是备好了。

衡水卖的粉玍大大都出自居桃城的景县人之手,至少也是向景县人学的。摊位出来都叫景县粉玍大,就像我们深武饶安人在全国各地开丝网销售公司一样,都挂安平丝网的金字招牌。粉玍大最常见也是最经典的做法是醋溜,不论百姓的居家厨房还是衡水星级酒店,都有醋溜粉玍大。葱姜蒜大火炝锅儿,先后放入切成菱形块儿的粉玍大和白菜心儿,快速地翻炒,倒入调制好的糖醋汤汁入味,然后赶紧出锅儿装盘儿,一道色泽金黄爽滑软糯的地方特色菜就可以上桌了。

在衡水,这酒桌上一数酒厂出的老白干儿,二数衡水湖的大鲤鱼,这三嘛就得是醋溜粉玍大了。主人一般都会主动介绍说,尝尝,衡水本地的特色菜,出了衡水地儿吃不着的。

执筷邀请间,有主人满满的真挚和热诚。

大汗淋漓地跑步返回来时停在摊位前,买好了粉玍大,再一溜烟儿跑回家,早餐就可以吃上了。

一路跑着,在中心街北头转弯处,路东的“随便挑”水果店还未开门营业。随便挑,是我送给水果店的雅号。此处鲜有店铺,只此一家。而与它同样都在大栅栏里的那些煎炒炸卤炖,充满人间烟火气的熟食店们,还有大栅栏外边我经常读成“清水火锅”而实为草书写成的“传承火锅”店儿,则在远远的大南边儿。所以大嗓门儿的老板娘便以她特有的深县口音从早到晚不停歇地吆喝上了:“好吃的大香蕉便宜了,随便挑!好吃的大桔子便宜了,随便挑!好吃的大苹果便宜了,随便挑……”

过往的行人往往会不由自主地停下来,走进大栅栏里,随便挑起来。我很少买东西,晚上走步回来时跟着媳妇儿买过一回。当时买的什么水果我忘了,但我记住了我给它起的名字:随便挑!

下午的北大街属于老年人。

街道西边儿上,三五成群儿地支起锣鼓家什儿、电子琴大音箱,响器响起,拉一个过门儿,咿咿呀呀地观山景,司马懿没戴髯口,还真有板有眼地唱上了……

不光有唱戏的,街东边儿还有唱歌的哩!你听,《红梅赞》《我的祖国》,歌声悠扬嘹亮,唱得真不错。不大一会儿,人们便聚拢了过来,驻足欣赏。一曲终了,立即响起了热烈的掌声,这东边的掌声仿佛都都要把西边儿那粗狂的叫好声给盖过去了。

音乐的间歇里有好听的“嗡嗡”的声音传来,顺着声音寻找去,原来是一位鹤发童颜的老者在抖空竹。一个“金鸡上架”,又化作那“行云流水”,一会儿“小五环”,一会儿又“下沿丝”。绕、摆、旋、绷、抄、抛,各种动作有序更替变幻莫测。空竹在这位老者双手舞动间,来去自如美轮美奂,让人叹羡不已。

一年四季,孔颖达文化公园里都有游人流连,花红柳绿的时节,人会更多。池水清澈,可见水底游鱼,可见水草招摇。岸边垂柳衔水,微风起时拂动了湖面的宁静,波纹一圈圈地荡漾开去,假山的倒影竟也晃动起来。木桥曲径通幽,不觉中被引去了湖心亭。或小憩,或拍水天一色的朝霞晚霞,小城小景美得让人醉了……

公园头进院落的青石小广场上,一群人低着头都往地上看,还不时用手比划着品评着。原来是一位老者持一尺多长的水笔在写水书,大字落地成书苍劲有力,仿佛自然天成,众人为之赞叹不已。

老者笑笑,然后谦逊地说,一桶水而已,墩墩地而已。

又是周六,还是在这古朴的书院里,二楼上的小剧场内节目尚未开演。说传统相声的三进士老李在后台已换好了大褂儿,上场前他习惯沏一壶明前茶润嗓,推开窗户,手端茶盏凭栏望月。

也许是想听相声,一只萤火虫突突地兀自闯了进来,和阳台上的老李撞了个满怀……

作者:马向男 编辑:李耀荣

广告

广告

广告

广告

广告

广告