上世纪五六十年代,在武邑、桃城一带流传着“金南宫,银枣强,武邑一片大碱场”的说法。一晃六七十年过去了,而武邑大碱场的痕迹荡然无存,已全部被人们改造成了稳产高产田。作为武邑县原马回台公社贾史庄村的一员,我对生活过的武邑大碱场记忆犹新。

大碱场,在我的记忆中,是这样的:碱土、碱嘎巴,白茫茫一望无际,不长树木,不长庄稼,连草也很少。即使偶尔有块洼地,长点芦草芽,长点盐卤菜或碱蓬棵,都长不大。稍高点地方长点红荆棵。碱场当时被称为兔子不拉屎的地方。因为既没有可食之物,又没有遮挡,兔子不会光顾。这样的碱场地有多大面积?我说不准确。我只知道,从我村边西南方向到李泊庄村,六七里地,全是碱场,一望无际,其间只有两座破砖窑。这两个窑相距四五里地远。远的是宋家村的,近的是我们村的。从我村边往东到粉张村七八里地,基本上也都是碱场。我村东是106国道,从我村到武邑县城五六十里,公路两侧也都是碱场,看不到庄稼。尤其是葛庄一带,一刮风,碱土刮起飘得像下雪。记得武邑县城向北老远,至少五六里地,也是一眼看不到边的碱场。

大概是“一方水土养一方人”吧。在那样的环境下,人们为了生存,利用碱土熬硝或晒盐,以此换点小钱,用于生计。从我刚记事起,父母亲和哥哥就在冬天利用碱土熬过硝。那个活儿又脏又累,而且弄不了多少钱。为了不影响正常时间给生产队出工,全家就挤下工时间到碱场扫碱土,弄到家,起五更睡半夜,用做饭的锅,烧开水煮碱土,边烧火边用棍子搅和。然后把碱土汤放到缸或盆里,第二天早晨冷却或泥土沉淀后,在缸或盆的上部周围,会有雪白晶体,这就是硝。父母将这些硝收集起来攒着,卖给熟皮子(皮革厂)的。忙活几个小时,也生产不了几斤,卖个块儿八毛的。用于打煤油、买火柴和食盐。至于晒盐,我家没干过,我只见过在碱场里的晒盐池子。据说也是用碱土水沥、晒而出的盐,味很苦,不经处理根本没法吃。碱场里还有能用的植物。红荆,荆条可用来编筐,筐用来盛柴、草、菜之类,也用来盛土、粪之类。碱场洼处可野生少量的很小的草、菜,对人、畜、禽有用。芦草可割回家喂羊、牛,野生的羊家菜,可采回家蒸熟充饥,野生秧子菜可沾酱生吃。生长的盐卤菜、碱蓬都咸得够呛,可开水焯后,用手攥干佐餐,不用放盐,就跟咸菜似的。有个叫渠菜羊子(音)的菜,可喂猪、兔。

“武邑县三件宝,红荆、苇子、大红枣。”这是上世纪六十年代,我们这里流传很广的话。作为全部盐碱地的武邑县,为什么有这三件宝?大概这三样都是强力抗盐碱的。其中枣树抗旱性极强,而且自繁能力很强,只要根部露出来,就生芽生长。所以当时就在枣树林掘小沟,帮助枣树繁育。芦苇是长在水里的,在水里泡着,可长到二三米高。它长在旱碱地,贴着地面四处长,叫芦草芽,长不大。这三件宝,在武邑到底有多大面积,我说不好。作为童年的我,记忆中,凡去过的十里八村,几乎村村周围都是枣树林。我村周边,除村北外,其它三面都是枣树林。“七月十五枣红圈,八月十五枣落杆。”每年中秋节前,看各村枣树林,也算是当时乡村的美丽风景了。我们村后西北半里多地是张史庄,村后东北半里地是石王史庄。我村与这俩村之间,坑坑沟沟较深,为向东通往老盐河的水道,几乎一年四季有水(冰)。所以,年年都是芦苇荡。芦苇草,由生产队收割后卖给东北一带,编炕席用。或组织社员织成炕席,再往东北卖。有句话叫“织席的睡光炕”,我有体会。那个年代,芦席较贵,高粱杆加工织的席较贱。所以条件好点的农家,铺的多是后者。我家到上世纪七十年代中期还没炕席。当时武邑县城的周围全是芦苇,尤其城壕内,那苇子长得特高,存在时间最长,一直到当时八九十年代还有好多。至于常年存水的坑或沟,都长满芦苇。秋冬季节苇缨子随风飘摇,煞是好看。再说红荆,凡是大碱场都长这东西,就是一些可耕地,地埝上也常见。这种植物抗盐碱特强。它一墩一墩地生长,如有人管理,年数长了,也能长成红荆树。红荆子秋后在顶部开粉花,挺好看的。

大碱场和盐碱地是两个概念。在武邑,除了大碱场,全部耕地基本都是盐碱地,或叫粮田。大碱场虽出名,但总比耕地少。大碱场地,不在地亩册。到底具体有多少,不清楚。但耕地,人均三亩左右。这些耕地,虽然瘠薄,但都是祖祖辈辈生活之依赖。为了把地养好,人们年年施肥而且当时都是有机肥。尽管这样,由于盐碱肆虐,粮产很低,有“种一葫芦收半瓢”的说法。记得小时候给生产队拔麦子,社员们调侃“麦杆长得跟兔子毛似的”。那些农作物因盐碱缺苗断垅。亩产才几十斤。大多年份麦收时,全家七八口人,只分一百斤左右小麦,平均一人十几斤。为了全年不断顿,我家麦收后吃三顿白面。也叫全套:一顿饺子,一顿捞面,一顿包子。吃完全套,留下过春节的和平时来客用的麦子,剩下的全换成高粱(1斤麦子换3斤高粱)。然后再掺些野菜蒸成窝头吃。说到麦子,个别村也有收成好的。邻村吕音,人家精耕细作,小麦收成就好。这个村为把小麦产量提高,将人粪晒干,然后用碌碡碾轧碎,再用大粪耧像播种一样埋到麦垅里,使人粪种麦种在一起。如此施肥,当时小麦亩产达到三四百斤。有一年,每个农民分到一百八十斤小麦,一时被传为佳话,让人羡慕极了。

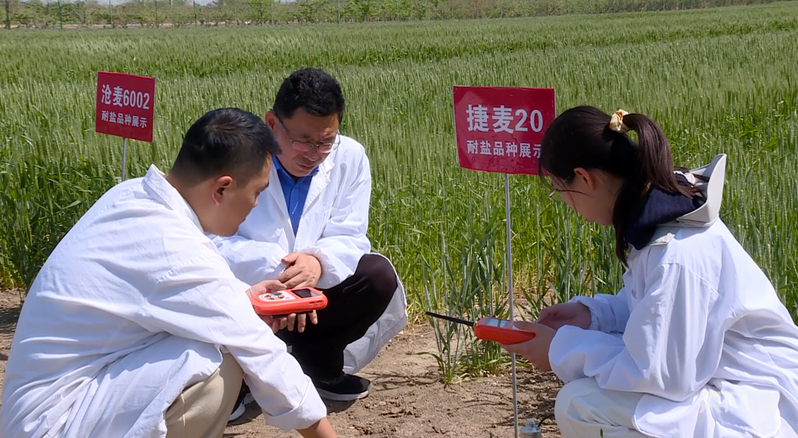

后来,因为“根治海河”,允许农民开荒种田的辛勤劳动,如今的大碱场基本上全部变成了庄稼地,甚至有的地块比原耕地的庄稼长得都强。我村西南到李泊庄村由“碱土白茫茫”,变成了庄稼夏秋绿油油。甚至多年的老土道也被种成了庄稼。原有的耕地,皆盐碱地,现在大都成了“吨田”。

厉害了,我的家乡。

作者:贾同淮 编辑:李耀荣

广告

广告

广告

广告

广告

广告