动脉瘤大概超过2.55厘米×2.56厘米,确实比较危险,最好尽快手术,如果发生破裂,那是神仙也救不了你。”

听到医生的这番话,37岁小伙子李帅(应本人要求使用化名)惊得一身冷汗。

半个月前,李帅突然出现剧烈头痛的症状,来到衡水市人民医院(哈院)就诊。对他来讲,头疼是个老毛病,说不清哪会儿就犯一阵,往往是自己吃点止疼药就扛过去了。他觉得自己年轻,也不会有啥大问题,头疼原因或许是感冒、着凉……可这次,他头疼难忍,终究扛不住了。

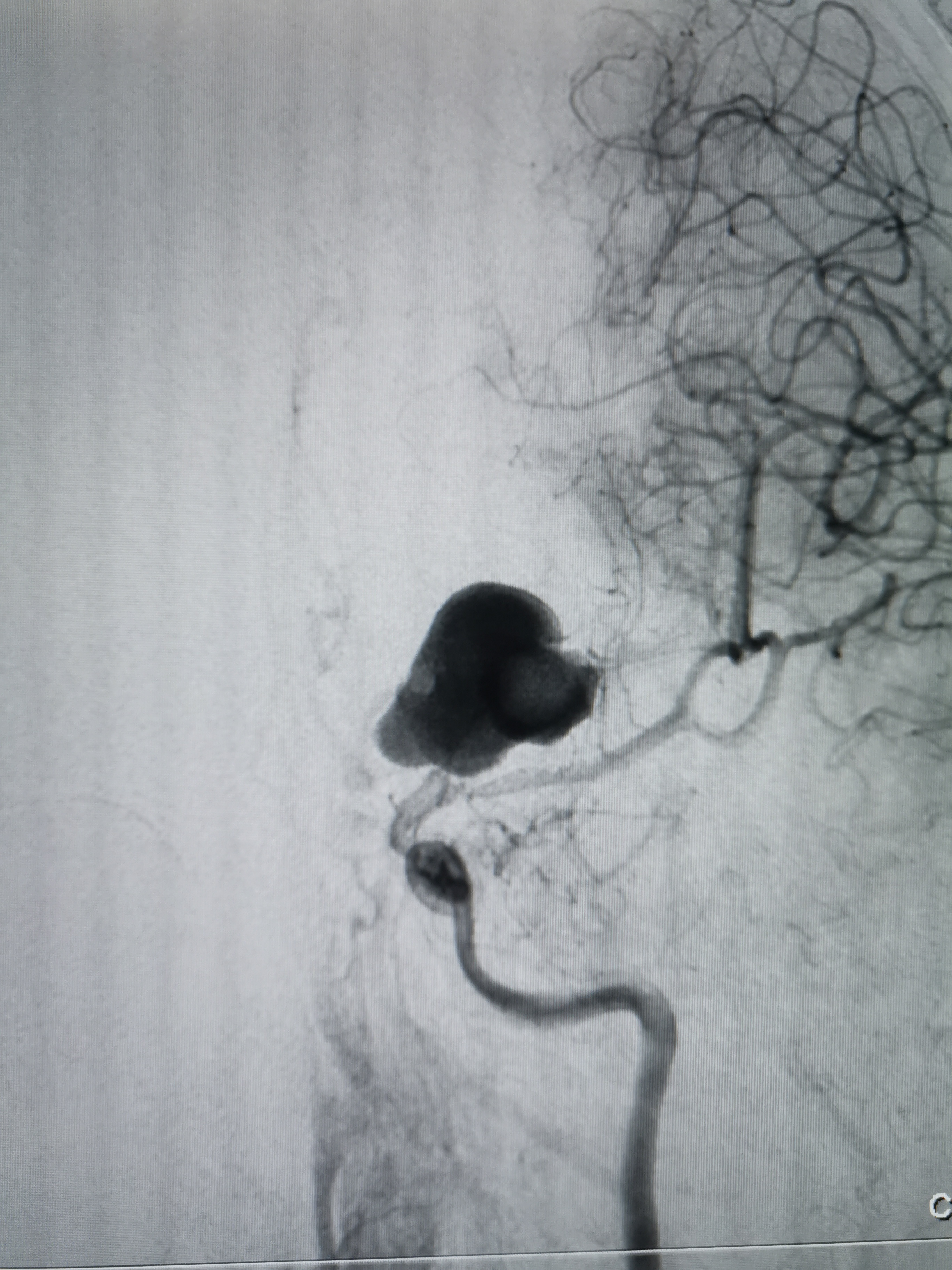

医生对患者行头颅CT检查,发现脑内有一个圆形占位。病区主任相毅教授和副主任医师张明哲博士凭借丰富的临床经验,给疾病作出了准确判断:这是一个脑动脉瘤!然而,这么大的动脉瘤,确实少见!

一般来讲,脑动脉瘤在1厘米时,已经是大型的了,李帅脑中的血管病变竟然达到了2.55厘米×2.56厘米。

动脉瘤动态影像

衡水市人民医院神经外科三病区团队治疗脑动脉瘤达数百例,对各种各样的动脉瘤的处理可以说是技术成熟、经验丰富。但当动脉瘤体积直径为2.55厘米×2.56厘米的病例,不能用普通大小动脉瘤治疗的理念去分析和处理,对于医生的经验、能力、器械设备都是一个巨大的挑战。

为此,神经外科三病区的医生将患者的病例提出来专项讨论,以期获得更完美的治疗方案。然而,不论是开颅手术,还是介入栓塞治疗,难度均相当大,且手术后病人可能出现极严重的并发症!

怎么办?是把病人转送到北京医院治疗,还是继续留在医院治疗?大家多次会诊讨论,并充分与患者及家属进行了沟通,最终决定在院内运用介入栓塞手术实施治疗。医院完全有能力将这台手术做成功、做完美!

“一般治疗此类疾病有两种办法,一是血管内弹簧圈栓塞术,即通过介入手术将弹簧圈等填充物放入瘤腔中,从而避免动脉瘤受到血流的冲击而破裂出血。二是开颅手术,用特制的小夹子把动脉瘤夹住。”张明哲是日本信州大学访问学者,也是我市唯一能够做脑部搭桥手术的医生,他进一步解释说,“别看这迷你‘炸弹’的体积小,对人体而言它的威力可是相当于‘原子弹’,想要‘拆除’它,确实有一定的困难。”

据主任相毅教授讲,治疗的难度还来自于这颗动脉瘤的位置,它长在大脑前动脉位置,此区域是大脑血管网络的中枢之一,重要血管错综复杂,掌管着整个大脑的主要的供血,有多血管在此处融合交汇,在治疗过程中如果碰到其中任何一根,患者轻则瘫痪,重则死亡。所有这些情况让医生们一时间感到非常棘手。

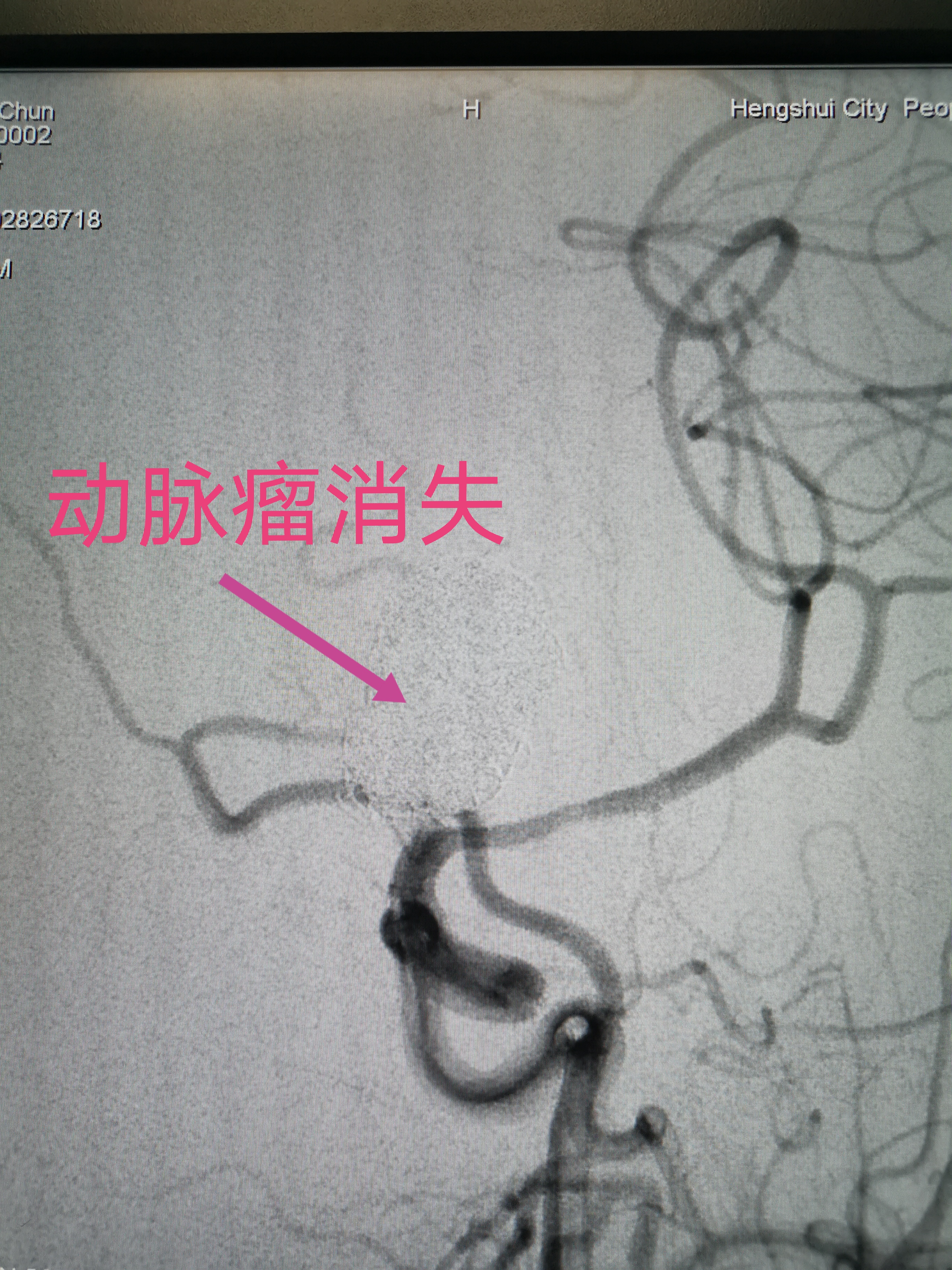

3月13日,介入手术如期进行。李光杰、张明哲为患者实施全脑血管造影并导管放置到位后,主任相毅将第一枚弹簧圈准确置入动脉瘤体内,随后将其编织成一个均匀的“蚕茧”。巡回护士、麻醉医师各司其职,全力配合手术。紧接着,第2枚、第3枚弹簧圈也被一一置入……多个弹簧圈逐步将“蚕茧”编织得越来越致密,动脉瘤内的那个蚕茧逐步变得厚重起来,直到动脉瘤的入口完完全全地封闭了起来。

当放射技师按下造影键,大家看到黑色的血管蜿蜒而上,毫无阻滞地显示出那棵正常的“生命之树”时,室内响起了掌声,手术获得了圆满成功。

术前影像中,可以看到巨大的动脉瘤

手术后,动脉瘤消失

第二天,患者可以下地走路,感到神清气爽。到了第六天再次复查血管造影,发现头部的动脉瘤未再显影,已经不会对他身体带来威胁了!

“患者出现剧烈头痛,正是颅内动脉瘤将要破裂的信号,如果破裂,该患者会颅内大出血,轻则植物人、半身不遂,重则丧失生命。可以说,病人来医院及时、手术做得完美,这是治疗成功的关键因素”,张明哲直言,“致力于挽救每一个家庭,将伤害降至最低,这才是我们的初心。”

近年来,市人民医院神经外科规模稳步扩大,已经衍生为三个独立病区。其中神经外科三病区成立于去年10月份,虽然是新生科室,但拥有原神经外科的精干力量,有技术、有朝气、有活力,成立至今一直不断攻克脑部各类危、重、难疾病,如脑出血、蛛网膜下腔出血、颅内动脉瘤、动静脉畸形、脑血管狭窄等,在河北省乃至全国均享有一席之地。此例颅内巨大动脉瘤成功救治,也是医院在推进脑科中心建设过程中的重要突破,更体现了医院对推进脑科中心建设的信心、决心和恒心!

神经外科三病区医护团队

广告

广告

广告

广告

广告

广告