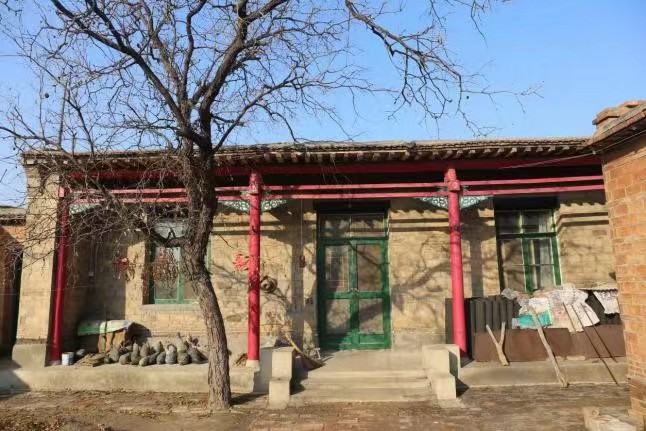

桂增和家老宅。杨万宁 摄

在冀州有这样一首民谣:“上有天堂,下有苏杭,数了南北二京,就数冯狄二庄。”这冯狄二庄是哪儿呢?经查阅志书、史书和多年走访耄耋村民,才理清了一些来龙去脉,原来它是今冀州区徐家庄乡的冯家庄和狄家庄两个村。今天要讲述的是狄家庄。

源远流长的村落文脉

狄家庄村,位于冀州区古城西偏南10公里,郑昔线省道客运专线依村北贯穿东西,它与西沙河平行相伴而行,古老的西沙河潺潺的流水昼夜与这个村庄为伴,述说着岁月沧桑。

远古狄家庄村廓庞大,许多氏族部落凡聚族而居,族系分别有冯、狄、邳、回、白等。族长以冯、狄为强,故村名叫冯狄庄。相传西汉末年,战争频仍,灾荒不断,渐渐人烟稀少,形成“出门无所见,白骨蔽平原”的惨景,后来村中只剩下南边的冯氏、白氏和村北的邳氏、回氏等寥寥几个氏族。

北宋前,几个部落氏族又复而兴旺,重组新的部落,冯狄庄一分为二,南边四个冯氏部落更名为冯家庄村,北边四个狄氏部落因在外当官的多,自誉为狄家庄村。随着宋朝渐渐兴盛和经济的复苏,人口开始回升,朝廷常根据官吏的品级和功绩御赐土地和黄金,在朝做官的狄家庄村人首先富起来了,渐渐村落旧貌换新颜。

到了宋朝中期,官府在狄家庄村西北乾之地修了条京师通衢,客商和进京赶考的举子来来往往,车马辐辏。商号、客栈、饭馆、私塾星罗棋布,民居厅堂房廊,临街玉立。宋熙宁元年六月,“黄河决冀州”,把狄家庄村吞噬了四分之三,只剩下村东南角一块,即现在狄家庄村的位置。

明清时,尚、桂移民后裔成了村落正统族系,桂开卿家的北楼,尚同文家的南楼,以及晚清桂焕考家的楼房,飞檐耸脊、门窗雕花,成为狄家庄村耀眼的代表性建筑。如今,虽然那些名门富绅的起脊、黛瓦、雕花的南楼、北楼古建筑不见了,但还有村民桂增建、桂增和等几处雅致古朴、人文底蕴丰厚的晚清老宅。

亘古千年的名人文脉

狄家庄村历史名人灿若群星。东汉名将“药王”邳彤就是狄家庄村人。邳彤,字伟君,生于汉元帝初元四年农历四月二十八日。其父邳吉为辽西太守。其兄邳祝,终身陪伴母亲身旁,姑母叫邳月芳。

邳彤自幼聪明伶俐。青年时,他看到社会动乱,灾害不断,百姓常常遭受疾病折磨,遂立志学医,以济世救人。在家人的支持下,父亲为他延请名医予以施教。邳彤刻苦钻研古籍,从九州十八县专心搜集研究民间偏方验方,未出三年,便能四乡出诊,药到病除。天长日久,医名鹊起。

西汉末年,天下大乱,哀鸿遍野,民不聊生。邳彤认识到,只靠个人医术,实难达到济世救人之目的。在征得父亲同意后,毅然放弃从医,胸怀匡扶社稷的宏大抱负,踏上了仕途。邳彤凭着自己过人的才智很快升任和成卒正(相当于太守)。当王郎割据邯郸,伪称王室时,冀州郡主邳彤识时度事,举郡投归刘秀,并博采众长,力言刘秀以河北为立足之地匡扶汉室。被采纳后,刘秀在邳彤等人的帮助下,建立了东汉。邳彤成为光武帝云台二十八将之一。史学家范晔论曰:“一言可以兴邦,斯近之矣。”邳彤成了中国历史上第一个被称为“一言兴邦”的开国功臣。

邳彤是如何到安国,又成为药界圣地——安国药王庙中的药王呢?东汉建武九年,邳彤在河北巡视途中卒于祁州(安国),遗体葬于祁州城南关,墓旁栽了棵枣树。相传北宋初年,邳彤显灵治好了皇上女儿的怪病,皇上敕建邳王神阁。百姓便将邳彤尊为“药王”。北宋建中靖国元年,宋徽宗步其皇祖后尘,追封邳彤为“灵贶侯”,旋封“灵贶公”。民间邳彤“药王”之神灵又堂而皇之地走向了政界。至南宋咸淳六年,度宗赵祺又敕封邳彤为“明灵昭惠显佑王”。自此,皇封“药王”名正言顺,神明远扬,为全国所崇仰,邳彤故里——狄家庄村也因此名扬四海。为纪念邳彤,狄家庄村至今还保留着家家户户种枣树的习俗,流传着“一天吃仨枣,活到九十不显老”的民谣。

狄家庄的第二个名人是宋朝大将狄青。据《冀州文史》记载,狄青,宋统和二十六年生于山西省汾州西河(今汾阳)一农民家庭,自幼丧父,跟母亲生活,因家境贫寒,随母离家乞讨,后流落冀州,定居在信都城西南十八里今狄家庄村。狄青少年时在乡里拜师习武,后遵母命,拜王禅老祖为师,习拳练武,尤善箭术。1038年,狄青投军。每次临战,狄青头戴面具,长发披肩,相貌森奇,英勇善战,所向披靡,人称“良将才”。后积功至都指挥使。不久,又升为枢密副使。相传,狄青是宋太祖赵匡胤之皇子秦王赵德芳的小舅子。汉药王邳彤曾治好了赵德芳之顽疾。

狄家庄的第三个名人要数明朝知县尚义。尚义自幼喜爱读书,明永乐乙酉科进士,任陕西延长县知县。据明朝《尚氏世德碑记》载,尚义任职间,当“时地荒民贫,义多方勤垦。遂臻殷阜,百姓爱之”,故而众人奏请吏部,保留其任令十八年。期间,尚义俭约自治,一身布袍,惟朝祭公服方用绢及致仕贫如故也,人称“布袍令”。民众为他立了“遗爱碑”。都说尚义就是与汉代的召父杜母(西汉召信臣、东汉杜诗都曾任河南南阳太守,且皆有善政,故后人以“召父杜母”颂扬地方官政绩)相比,也不逊色。碑文还记载了尚氏“六世一德”效忠朝廷的事迹。

清朝寨主桂老同,号同文,是继清同治壬戌年桂氏六世桂钟璞中举之后的一位声名卓著的绅士,被拥为冀州城西十八寨寨主。据其玄孙桂增乐先生介绍,清光绪年间,一恶霸欺压庄子头村民,民无已聊生。聚众具状衙门大堂无济于事。绅士桂同文义愤为民沉冤昭雪,广施恩泽。清光绪十二年岁次,庄子头阖村公颂《义覃梓里》牌匾相送,桂氏代代保存至今。据传,清光绪廿一年(1895年),康有为携弟子梁启超到冀州城西十八寨进行“变法”视察,受到寨主桂老同及村民的热情款待。他俩下榻于桂开卿先生家的北楼上,畅谈议事,挥斥方遒。桂家对其照顾备至,康有为临走时为表谢意,特为桂开卿家写了一块匾牌,上书:“恩荣天赐”。

提起民国县长桂华堂,狄家庄村老人们都说他是救荒县长。原因是解放前桂华堂曾在江苏邳县(现邳州)任县长,1943年冀县大灾荒,狄家庄及北方人不少投奔于他,仅狄家庄就有六七十人。举凡来者,他都热情接待,均安排活干或官职,不愿留下来的就给足钱粮回家度荒。那年,他还在官湖开了一条故衣街,专供冀县人做买卖,概不收税,深得乡亲怀念。解放后,桂华堂从天津回归故里行医看病。

狄家庄村悠久的汉风古韵养育了无数豪杰俊士。1940年,共产党在狄家庄村建立了党支部,桂文刚任第一任村党支部书记。新中国成立后,出生于狄家庄的农业专家桂崑长曾受到国家主席刘少奇的接见。

昔日人事都已去不复返了,但狄家庄村不老,它不慕尘世的喧哗与躁动,以一种足以震古烁今的威仪幽居在恬静的田野中,而它又是冀州这座古城幼年的同伴与此相生相伴,直到今天,它仍保留着这个村庄的秘密,也为后世的复兴保存着文化基因。

作者:杨万宁 陈振胜 编辑:李耀荣

广告

广告

广告

广告

广告

广告