钱锺书先生书信两封

一个很偶然的机会,我读到了上世纪八十年代初期钱锺书、陈子展、郑朝宗等著名学者写给我的大学老师张俊才先生的书札。彼时,张老师正师从薛绥之先生攻读中国现代文学专业的研究生课程,并在薛先生的指导下编选《林纾研究资料》。上述几位学者都对林纾有过研究或有较多的了解,因此,张老师便不时向他们请教,有时也将自己编写的资料乃至后来完成的学术专著呈请他们指正,于是就有了这些学者给张老师的书札。

捧读这些浸染着岁月风尘的书札,我的心绪久久不能平静。我首先被这几位学者严谨的治学态度、谦逊的处事准则与高卓的品德风范所感动。他们都是誉满华夏的一流学者,而张老师当时还仅是一位在读的研究生。但他们对张老师提出的疑问和要求却都一一解答,态度是那么认真负责,作风是那么平易亲切,想来张老师当年读着这些来信时,一定有如沐春风之感。同时,我又为当下我国源远流长的尺牍文化的零落而感到悲伤。过去人们异地之间的交往,最主要的渠道就是尺牍亦即书札。尺牍不仅融应用性与文学性于一体,而且由于是手写因而必然以其独有的方式呈现出书写者的学养、情趣、个性乃至音容笑貌。唯其如此,传统尺牍的问候语中常常有“见字如晤”一语。然而,在当下资讯极为发达的“现代”,传统的手写纸质书信几近绝迹,传统的尺牍文化也随之黯然地落下帷幕。这或许是历史进步必须做出的牺牲?然而这毕竟太令人伤感了。于是,捧读张老师保存的这些前辈学者的书札,我忽然感到自己是在出席一种仪式,一个凭吊即将逝去的尺牍文化的仪式。

征得张老师的同意,我将这些前辈学者的书札介绍如下,以便大家都能对这些曾经的学界泰斗作一次“见字如晤”式的拜访。

张老师保存的钱锺书先生书信共两封,分别写于一九八一年五月三十一日和七月十七日。

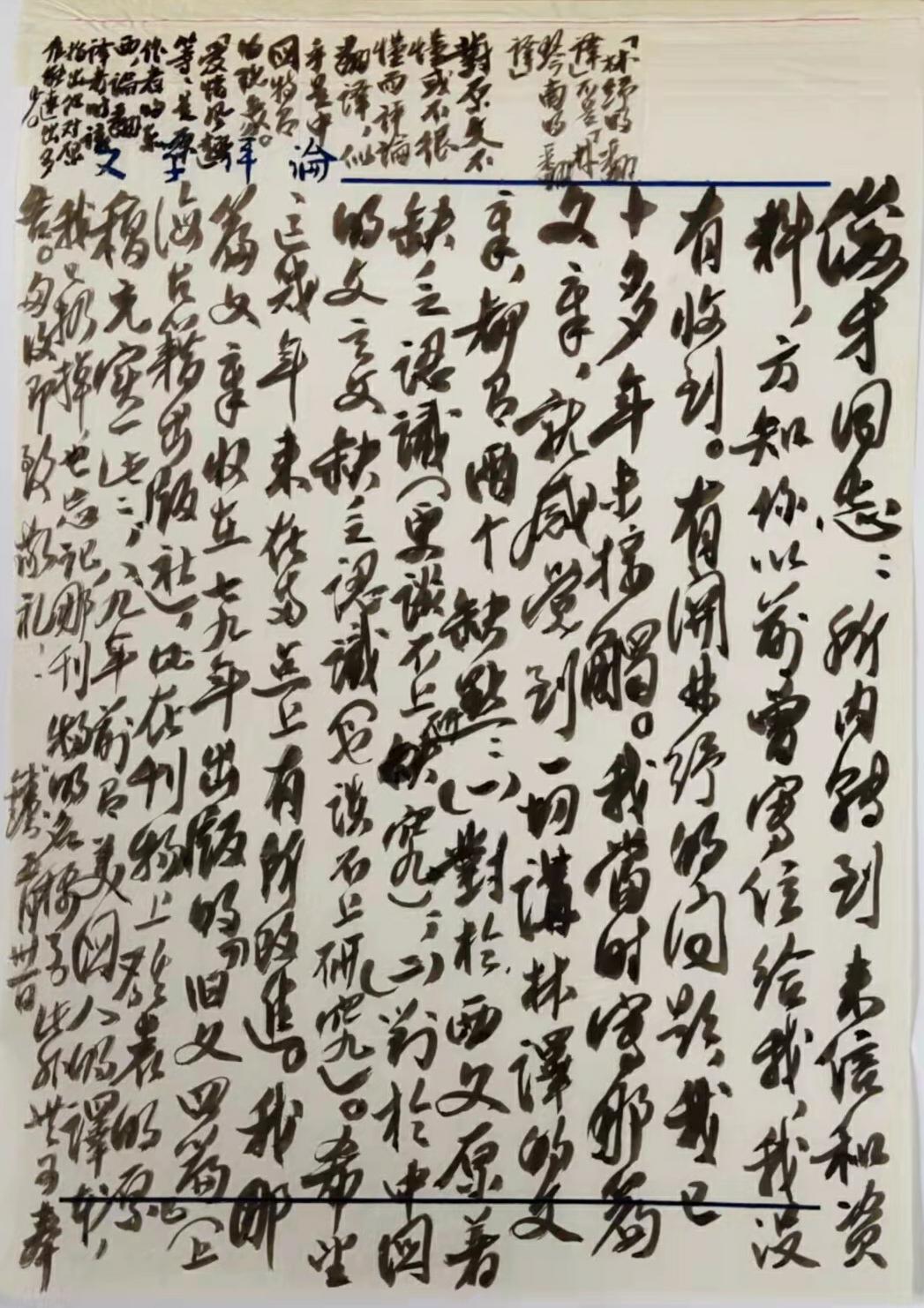

一九八〇年九月,时年三十五岁的张老师从塞北张家口来到地处鲁西的山东师院聊城分院,师从薛绥之先生攻读中国现代文学专业的研究生课程。入学不到两个月,薛先生在参加了“中国现代作家作品研究资料丛书”的编选会议之后,便将自己承接的林纾研究资料的编选任务交由张老师完成。林纾是清末民初中国最负盛名的文学翻译家,胡适曾称他是“中国引进西洋文学之第一人”。林纾一生翻译的外国作品多达一百八十余种,其中有近五十种都是世界名著,因此林纾又有“译界之王”的美誉。但是,由于林纾不通西文,他的翻译方式是请他人口译,自己则“耳受手追”。这样,林纾的翻译对外国作品就有了两层迻译的过程:一层是口译者将西文迻译成中文口语,另一层是林纾再把中文口语迻译成文言文。加之与林纾合作的口译者外文水平也有高有低,因此林纾的翻译确有不少缺陷,最主要的是对原著时有删节,有的地方译得不够准确。但是,由于林纾本人是文学家,他能以文学家对文学独有的敏觉去感悟西方的文学作品,这又使得林纾的翻译从总体上看有较高的文学水准。“五四”新文化运动期间,林纾曾挺身而出,反对新文化阵营全盘否定文言文和儒家文化的主张,遭到了新文化阵营的严厉批判。此后,常有人随意夸大林译的缺点,把它说得一文不值。到了上世纪六十年代钱锺书先生发表了一篇广有影响的论文《林纾的翻译》。钱先生这篇论文从翻译的最高境界是“化”、翻译能起的作用是“媒”、翻译难以完全避免的弊病是“讹”、林译的“讹”既源于对原文的删节也包含有对原文的增补、林译的文体并不是狭义的古文而是富有弹性的文言等不同角度对林纾的翻译进行了全面精辟的论述。他特意指出:“林译除迭更斯、欧文以外,前期的那几种哈葛德的小说也颇有它们的特色。我第一次发现自己宁可读林纾的译文,不乐意读哈葛德的原文。理由很简单:林纾的中文文笔比哈葛德的英文文笔高明得多。”读了钱先生的这篇论文后,张老师十分欣喜。他不仅决定要将钱先生此文收入他正在编选的《林纾研究资料》之中,而且给先生写信,汇报自己目前所进行的工作,期望得到先生的指点。不久,张老师编成了《林纾研究资料目录索引》,这也是必须收入《林纾研究资料》之中的一个材料。为了使自己编写的《索引》尽可能完备,张老师特意把它油印出来,发给全国包括钱锺书先生在内的诸多学者请求审阅补正。于是,这就引来了钱先生的如下两封来信。钱先生第一封信写在《文学评论》的信纸上,从右至左,竖写,内容如下:

俊才同志:

所内转到来信和资料,方知你以前曾写信给我,我没有收到。有关林纾的问题,我已十多年未接触。我当时写那篇文章,就感觉到一切写林译的文章,都有两个缺点:(一)对于西文原著缺乏认识(更谈不上研究);(二)对于中国的文言文缺乏认识(也谈不上研究)。希望这几年来在(这)两点上有所改进。我那篇文章收在七九年出版的《旧文四篇》(上海古籍出版社),比在刊物上发表的原稿充实一些,八九年前有美国人的译本,我已扔掉,也忘记那刊物的名号了。此外,无可奉告。匆复,即致敬礼。

钱锺书,五月卅一日

在信纸上方的空白处钱先生补写了如下几行小字:

《林纾的翻译》不是《林琴南的翻译》。对原文不懂或不很懂而评论翻译,似乎是中国特有的现象。“爱情风趣”等,是原作者的东西,论翻译者时该指出他对原作能达出多少。

此信仅三百余字,却意义重大。它不仅补充说明了《林纾的翻译》一文在后来的增订和出版情况,而且对长期以来林译小说研究中存在的两大“缺点”提出了尖锐的批评。坦白地说,钱先生所批评的两大“缺点”对许多研究者来说,恐怕是终身都无法“改进”的,因为一个人既要对西文原著又要对中国的文言文都有较深入的认识和研究,这是一个很难达到的学养高度。问题是,“五四”以降特别是一九四九年以后,一些人的学术研究越来越降格为政治的附庸:只要研究对象是所谓的正面人物,他就一味地唱赞歌;只要研究对象是所谓负面人物,他就肆意地泼脏水。如前所述,林纾由于反对过“五四”新文化运动,他在政治上早就被定性为“封建复古派”,因此,许多人对林译小说的评论基本上都属于简单粗暴的丑化和否定。正因为这样,钱先生对林译小说研究中久已存在的两个“缺点”的批评,实际上也是对把学术研究降格为政治附庸的极左路线的一种批评。在上世纪八十年代初期那个各行各业都在拨乱反正的年代里,这无疑是相当重要的。钱先生对上述两个“缺点”的批评可谓直来直去、毫不隐晦。钱先生对从事林译小说研究必备的学养的强调,也隐含着他对某些研究者资质的鄙视。在这里,钱先生直率、认真、自信乃至不无狂狷的个性风采也跃然纸上。

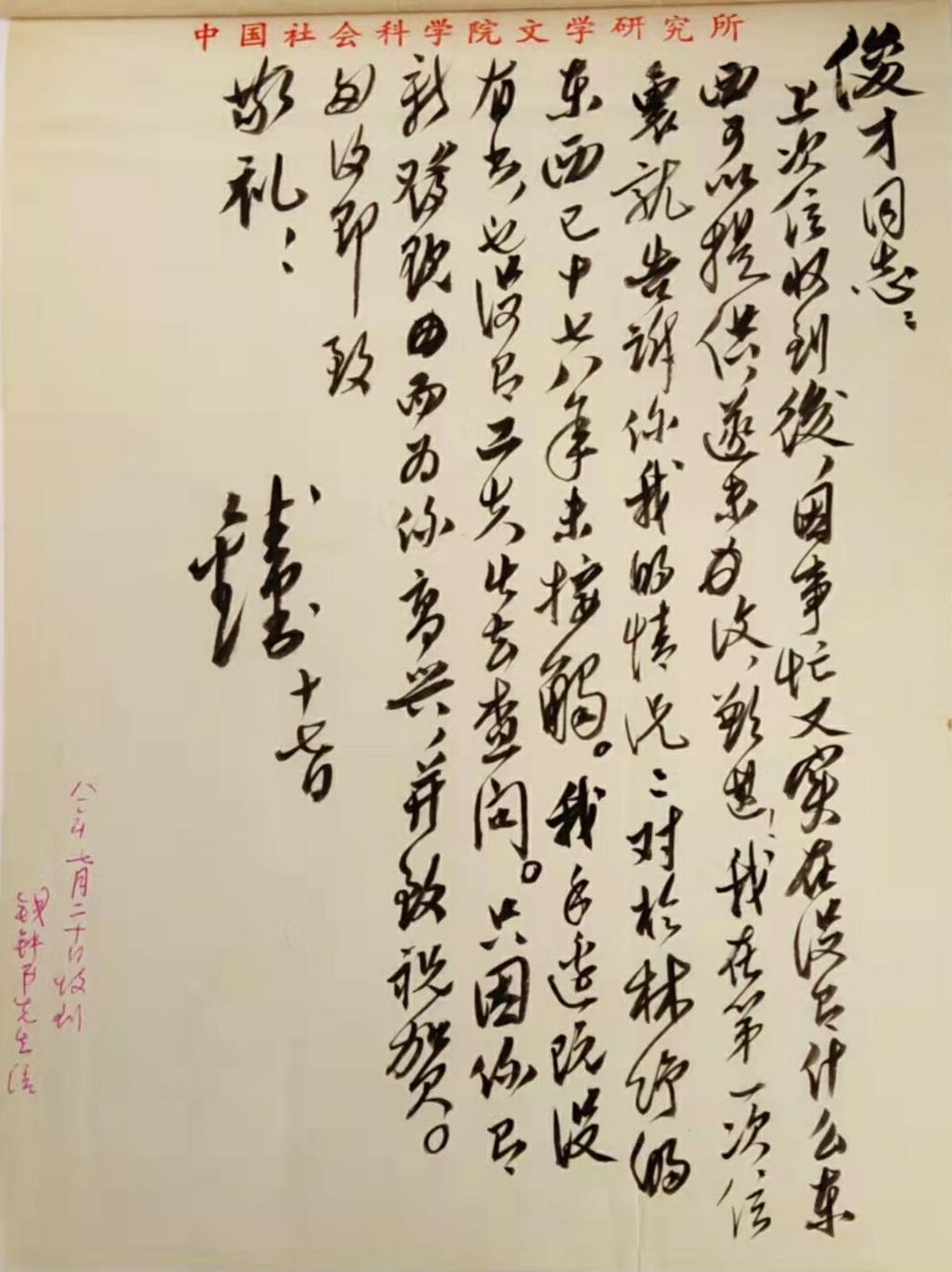

在上封信的“补白”中钱先生有“《林纾的翻译》不是《林琴南的翻译》”一语,这需要稍作说明。张老师在打印《林纾研究资料目录索引》这个材料时,他们学校打印机的字盘上没有“纾”这个字,而“纾”字出现的频次又很高,倘一律用手写添改,会影响油印件的美观。当时若要买到“纾”这个字,还须专门到济南的铅字厂走一遭。为了争取时间,张老师遂决定先将“林纾”二字一律改为“林琴南”打印。因此,收到钱先生的来信后,张老师给钱先生寄去一信,对上述情况作了说明。稍后,张老师又给钱先生寄去一信,报告了自己新发现的一些林纾资料,这样就收到了钱先生的第二封来信。这封信写在中国社会科学院文学研究所的信纸上,同样是从右至左,竖写,内容如下:

俊才同志:

上次信收到后,因事忙又实在没有什么东西可以提供,遂未复,歉甚!我在第一次信里就告诉你我的情况:对于林纾的东西已十七八年未接触。我手边既没有书,也没有功夫出去查问。只因你有新发现而为你高兴,并致祝贺。匆复,即致敬礼!

钱锺书,十七日

在钱先生第二封来信的左下角,张老师有如下附注:“八一年七月二十日收到钱锺书先生信。”一九八一年,钱先生已七十一岁高龄。这两封信,钱先生均用毛笔书写。落款他的名字“钱锺书”三字合体,是他书信的惯例。毛笔是柔软的,钱先生的心也是柔软的,可他写下的每一个字却在柔软中透出温和的坚韧。我仿佛看到一位不卑不亢、安静内敛、孤直从容的学者,俯身在夕阳斜照的书桌上,开诚布公地书写着自己心中的话语。又过去四十年,张老师依然完好地保存着包括钱先生在内的诸位前辈的信札。如此深情的保护使得前辈学者的风骨,如同一支人性与文化的炬火,在下一代学人身上得到艰难的庚续。唯其艰难,弥足珍贵。

作者:贾九峰 编辑:李耀荣

来源:《上海文学》原标题:恩师书札

广告

广告

广告

广告

广告

广告