今年以来,枣强县把农村社区、产业园区、生态园区“三区同建”作为助推城乡融合高质量发展的总抓手,与乡村振兴、脱贫攻坚紧密衔接,不断深化农村改革,走出了一条“政府主导、农民主体、市场运作、产业支撑、环境改善、同建共建”的“城乡一体、四化同步”发展新路子。

坚持同建共建,把握改革方向。突出理念引领,把农村社区、产业园区、生态园区作为一项系统工程、一个有机整体,进行统筹谋划,做到产业园区为新型社区提供产业支撑,新型社区为园区建设拓展发展空间,生态园区为新型社区、产业园区提升环境承载能力,使之融合互动、富有生机、彰显活力。做优科学规划,依据产业发展、历史沿革、人文环境,按照向县城周边、乡镇驻地周边、产业园区周边聚集,遵循人口规模3000人左右、农事作业半径2公里以内的要求,研究编制《枣强县县域镇村体系规划》,做到了与产业发展、城乡规划、土地利用总体规划“多规融合”。坚持统筹布局,引导产业向园区集中,制订了全县现代农业发展总体规划、农业产业发展规划,引领现代农业向园区集聚发展。引导农民向社区集中,把全县553个行政村划分为16个居委会、128个中心村、剩余迁并村等三种类型,中心社区全部建成后,全县城镇化率可提高10个百分点。同时,立足绿色发展,规划建设了千亩森林公园、一河两湖景观带、东北部现代绿色农业隆起带等生态绿化工程。

坚持先拆后建,明确政策导向。坚持有序引导,确立了面上广泛发动、点上寻求突破,成熟一个开工建设一个的工作原则,把旧村拆迁作为建设农村社区的前提,突出政策的导向作用,探索了一条“先拆后建、不占耕地”的新办法。坚持双向约束,凡是纳入搬迁拆迁的农户都要与村民委员会签订《房屋拆迁协议》,达到80%以上,方可申请列入改造计划;搬迁拆迁农户按房屋置换面积、承建商按投资总额缴纳一定数量的保证金,方可开工建设。坚持政策激励,实行以奖代补政策,对启动区房屋搬迁拆迁的,由县财政给予50万元的启动资金予以支持;拆迁净地达到村庄占地面积三分之一以上的,政府按每亩净地10万元的标准落实拆迁补偿费;拆迁净地达到村庄占地面积80%以上、且达到复垦条件的,落实拆迁净地达到每亩15万元的拆迁补偿费;对一个年度内回迁楼主体完工的,再奖励每亩2万元;同时,从节余土地指标收益中,拿出一定比例资金,用于社区基础设施、公共服务设施和省级农业园区产业发展。全县16个省级中心村规划占地3375亩,可节约村庄建设用地1.1万亩,土地节约率达到77%,为城镇建设、项目建设拓展了空间,提升了承载能力和吸纳能力。

坚持自拆自建,突出群众主体。在引导发动群众上,帮助农民算好“村庄改造成本账、节约土地增收账、宜居宜业舒适账”三本账,并采取走出去学、集中起来议、入户走访谈等多种形式,最大限度争取群众的参与、配合和支持,为“三区同建”顺利推进夯实了群众基础。实行村村建立“自拆自建委员会”的新模式,由党员代表、群众代表和威信较高、办事公道的长辈、在村任过职的老干部、在家居住的国家公职人员及自愿者组成,中心村建设规划、户型设计、房屋拆迁置换办法及标准、意见的征求、发动群众签订协议、房屋建设质量监管、农村土地流转方式、拆迁过程中的矛盾纠纷调解、回迁房安置等事关群众切身利益的事项,全部交由自拆自建委员会议定,钱怎么花、账怎么算、建什么样的房等,都让群众做主,群众说了算。强化监督,在中心村建设上,对房屋面积、宅基类型、置换面积、补偿额度实行三榜定案,并对自拆自建委员会议事结果、进展情况等进行公开公示,全面接受群众监督评议。同时,在中心社区建设过程中,由村自拆自建委员会全程参与、全程监督,做到了公平公正,也提高了工作效率。

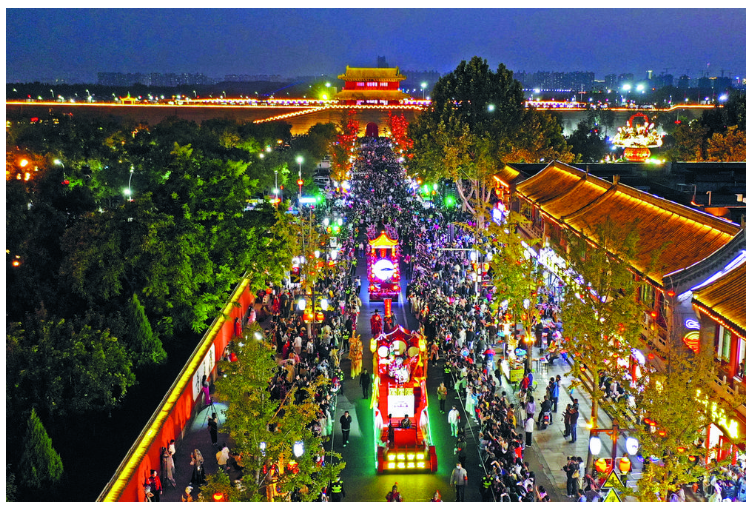

坚持共享共建,提升社会效益。坚持基础设施共建,统筹解决中心社区、产业园区的水电路讯暖、燃气、监控、WIFI、亮化、绿化等基础设施,做到与城镇的基础设施互联互通,也有效解决了重复投资、利用率低等问题。坚持服务设施共享,在社区普遍建立村民活动中心、休闲娱乐广场、幼儿园、卫生室、养老中心、物业、超市、农村电商、红白理事厅、家门口就业工厂等公共服务设施,配备垃圾清运设施、文体活动设施、医疗卫生设施以及专门人员,提高了公共服务设施的覆盖率和使用效益。坚持组织管理共融,创新社区组织管理模式,在联村并建的社区,普遍成立党总支、理事会、协会等组织,制订村民公约、自治办法,在基层党建、精神文明建设、社会治理中,激发党组织活力,发挥党组织的领导核心作用,放大农村基层组织管理的功能,推进民主管理、有序管理,提高了农村自治、德治、法治水平。八里庄中心村作为全省“四新”应用示范点,按照“小组生微”的设计理念,迁建村相对独立,绿色廊道相连,基础设施、服务功能共建共享,传承村域文化,留住乡情乡愁,群众的幸福指数明显提高。五村联建完成后,预计仅村街硬化、卫生室、学校、电网改造等四项工程,可节省公共投资890多万元。

坚持合作共建,积聚强大动能。聚焦产业兴旺,全面加强与高端龙头企业的资本合作、人才合作和市场对接,借势借力发展,引进宁夏银阳光伏、山东寿光设施农业等龙头企业,建设了立体农业种植区、设施农业生态区;加强与高等院校的技术合作,引进中国农大先进理念和河北农大先进适用技术,建设观光农业、采摘农业和休闲农业,建成了全省单体存栏规模最大的肉羊养殖深加工基地、华北最大的密植梨种植基地,加快产业转型升级步伐。整合组织、教体、卫生、民政等部门资源,整合上级涉农项目资金,打捆使用、集中投向新型社区、产业园区和生态园区,改变了过去“撒芝麻盐”式的投放方式,有效发挥了涉农资金的聚合效应。推进市场化运作,积极吸纳社会资本积极参与,先后吸引衡水泰华房地产公司、贵和地产开发公司等8家工商企业投资新型社区建设;引进欣苑农业、贵和农业等19家工商企业投资产业园区建设,“三区同建”项目共吸引社会资本达11亿元。“三区同建”的蓬勃发展,也拓宽了农民增收致富渠道,特别是使传统农民变成了流转土地有“租金”、入股得“股金”、打工拿“薪金”的现代职业农民,农民人均纯收入增加50%以上,建立起了农民长效增收机制,实现了农民“居住在社区、工作在园区”。

截至目前,全县规模以上园区42个,其中省级现代农业园区3个,省级中心村建设示范点16个,已建设完成10个,正在按规划扎实推进其它6个省级中心村,高标准打造一个乡村振兴特色改革示范区。

通讯员 徐世民

广告

广告

广告

广告

广告

广告