◆核心提示

枣强种枣始于2700年前,深州蜜桃曾为“贡品”,天津鸭梨产自衡水;如今,桃花文化旅游节红红火火,设施葡萄结出“金豆豆”,沧桑古梨园焕发新生……翻阅数十年的《衡水日报》,字里行间书写着衡水特色果品从“养在深闺”到“享誉全国”的发展历程,也记录下这片土地在农业现代化进程中,不断探索“如何让土地生金、让农民增收”的坚定足迹。

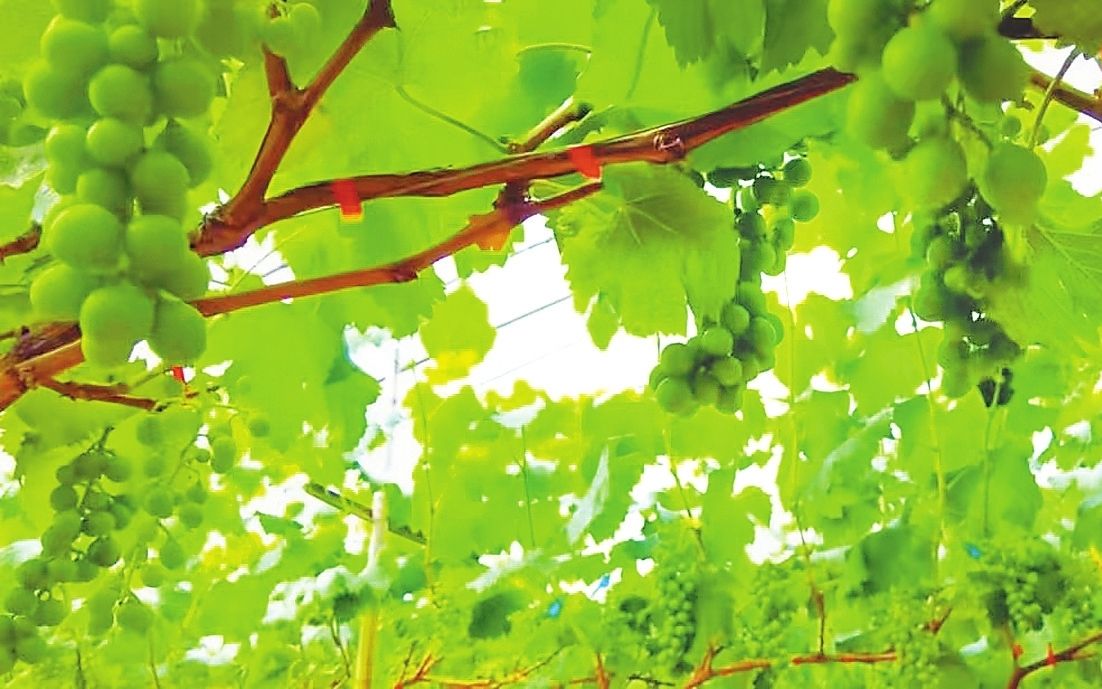

饶阳设施葡萄闻名遐迩。

金秋时节,瓜果飘香。

走进衡水各县市区田间地头,香喷喷的蜜桃、黄澄澄的鸭梨、红彤彤的苹果、甜丝丝的小枣缀满枝头,一派丰收景象。

数十年间,衡水特色果品完成了从“土特产”到“金色产业”的华丽蝶变。在深州蜜桃、阜城鸭梨、马莲小枣等原有特色果品基础上,衡水通过科技赋能、品牌建设及三产融合,打造出杏梅、红梨、油蟠桃、设施葡萄等多品类协同发展的现代林果体系,产品从以往论斤称卖的“土疙瘩”,变成如今论个儿销售的“金元宝”,走出了一条特色果业助力乡村振兴的致富路。

品类扩张:从“老三样”到“百果香”

“闲来无事天下游,游遍一百单八州,美景奇物表不尽,要吃蜜桃到深州。”作为农业大市,衡水自古便是优质果品的出产地。据《衡水日报》记载,古棘津城位于枣强县境内,这里的红枣种植历史可追溯至春秋战国时期,马莲小枣堪称枣中珍品;深州蜜桃作为“桃中之王”,种植历史超过1400年,以其“个大、糖多、皮薄、肉嫩”的独特品质声名远扬;阜城鸭梨有600余年的栽培史,霞口镇更因盛产优质鸭梨被誉为“鸭梨之乡”——数十年前,阜城、深州一带出产的鸭梨经天津港出口国外,故有“天津鸭梨”之称。

2025年深州市穆村镇举办第三届“桃王争霸赛”。

1963年2月26日《衡水群众报》

虽然久负盛名,但在早年,这些特色果品大多只能为农民换来些许“零花钱”。转变始于20世纪80年代,改革开放为传统果品注入了新的活力。

1981年1月8日至11日,“行署召开了我区历史上第一次果树生产会议”,号召全区人民动员起来,大力发展果树生产(1981年1月13日《衡水日报》1版)。1983年,阜城鸭梨产量突破1600万斤,创下历史最高纪录(1983年9月7日1版);1986年9月10日《衡水日报》报道了深州蜜桃品尝推销会在京举办的盛况:“昆仑饭店500元以上一桌的宴会才上蜜桃,平均5元一个。”这些报道成为衡水特色果品第一次腾飞的生动见证。到了1987年,衡水全区果树面积已达50万亩,与改革开放前相比,产量、产值均翻两番以上。深州蜜桃、阜城鸭梨、武邑黄口大枣、枣强马莲小枣、故城冬枣5个名特优稀果品商品生产基地已见雏形,正向商品化发展。

1981年1月13日《衡水日报》

然而,当时衡水特色果品种类偏少,每类果品的品种也较为单一。这一局面直到1990年前后才逐渐改变——1988年,“深州早蜜”选育成功,相较于之前的“红蜜”和“白蜜”两个品种,成熟期提前20天左右,产量高出7倍以上;1993年,阜城县漫河西瓜开始崭露头角,种植面积迅速扩大至1200亩;1996年,阜城县1.2万亩杏梅喜获丰收,总产量达500万公斤,成为又一特色果品。

真正的跨越发生在21世纪初。2002年,衡水市从大专院校和科研单位引进了美国8号苹果、绿宝石梨、红岗山桃等70多个优良果树品种,并对9万亩老果树进行了嫁接改造,开启了果业升级的新篇章(2002年8月18日《衡水日报·农村周刊》1版)。阜城县在传统鸭梨、秋白梨、胎黄梨基础上,陆续引进玉露香梨、秋月梨、红香酥梨等十多个新品种。2008年,饶阳县设施葡萄一炮而红,很快成为当地农业的支柱产业。武邑县则另辟蹊径,于2017年买断红梨品种专利权,建成全国单体面积最大的红梨生产基地。这种“外皮红紫、内里脆甜”的高端梨果,迅速赢得市场青睐。

如今,衡水已形成传统的蜜桃、鸭梨、红枣与新兴的杏梅、西瓜、设施葡萄、甜瓜、油蟠桃、冬桃、红梨、草莓、蓝莓等多品类协同发展的产业格局。从昔日的“老三样”到如今的“百果香”,衡水特色果品产业转型升级,不仅丰富了消费者的选择,更显著推动了农业提质增效,为乡村振兴注入源源不断的动力。

枣强县枣强镇孟家庄村马莲小枣丰收。

阜城县桑庄村杏梅园硕果盈枝。

质效提升:从“论斤卖”到“论个售”

走进饶阳县五公镇设施葡萄大棚,仿佛步入一座珍宝馆:紫色、绿色、红色、黄色……一串串葡萄如翡翠似玛瑙,令人垂涎。自4月上旬开始采摘,这场味觉盛宴已持续五个多月。“多亏空气能增温系统,葡萄上市比传统种植提前了20天左右。”种植户刘冲轻点手机屏幕,系统应声启动。

早在1963年2月19日,《衡水群众报》就刊发过《枣树的栽培方法》,相关部门一直为衡水林果业提供技术支持。进入新世纪,衡水特色果品产业逐渐从追求规模转向注重品质,科技成为推动升级的核心力量。

以饶阳设施葡萄为例。为提升葡萄品质,当地专门聘请中国葡萄协会、河北农大等专家组成顾问团,常年为种植户提供培训,还通过技术员定点巡查、技术服务热线、应急支持等措施,全力推广葡萄栽培技术。经过持续努力,全县葡萄种植实现了从适应性栽培向设施化、无公害化的深刻转变,果品品质迅速提升(2013年5月6日《衡水日报》1版)。

变化不仅发生在葡萄产业。1997年,《深州蜜桃优质丰产综合配套技术研究》课题通过省级验收,现在的深州蜜桃已从选种、育苗到栽培、采收等全环节实施严格的种植标准,有效保护了产品特色与品质。在各级专家指导下,衡水各地果农逐步开始“精耕细作”:阜城县出台《阜城鸭梨生产技术规范》,推行组织规范化、经营一体化、生产绿色化、管理信息化的“四化”模式,确保鸭梨的绿色、有机和特色品质;武邑县制定“优质红皮梨生产技术流程”,“从整地到采摘共63道工序,环环相扣”;冀州蓝莓引种新品种,采用滴灌无土栽培,并配套安装了物联网环境感知系统、智能灌溉系统、水肥一体化系统,能通过手机实时监测土壤湿度、温度等参数,确保蓝莓始终处于最佳生长状态。

科技提升了果品质量,品牌则擦亮了产业名片。1997年,深州市被命名为“全国蜜桃之乡”;1999年,深州蜜桃获评中国国际农业博览会名牌产品;2014年,饶阳甜瓜、饶阳葡萄列入国家地理标志产品保护名录;2018年,“武邑红梨”获地理标志证明商标;2019年,深州蜜桃产区入选中国特色农产品优势区;2020年,“阜城杏梅”获农业农村部农产品地理标志证书;2022年,“阜城鸭梨”注册国家地理标志证明商标;2024年,“深州蜜桃”品牌价值高达4.98亿元,跻身全国百强。马莲小枣2003年就完成商标注册,成为枣强县首个果品商标,曾多次斩获全国金奖。

品牌响了,销路宽了,价格也水涨船高。如今,深州蜜桃单个售价可达20元;刘老人村的优质鸭梨以每个10元的高价销售,并亮相2022年北京冬奥会;阜城杏梅占据全国90%以上的市场份额,远销俄罗斯。

产业融合:从“卖果子”到“卖风景”

只卖鲜果,收益有限;三产融合,天地宽广。进入新时代,衡水果业不再局限于种植与销售,而是积极向三产融合迈进。

自1993年引进蜜桃罐头生产流水线至今,深州市已形成“生产—贮藏—加工—包装—运销”的完整蜜桃产业链,年产值达30亿元。阜城县建成13座恒温气调库,总储藏能力2万余吨,并发展了梨汁、梨干、梨花茶、梨木家具等深加工产品,为梨农增收1200万元(2019年10月29日《衡水日报》2版)。武邑县红梨产业同样发展迅速,建成5000吨现代化智能冷藏库和智能分拣线,推出梨膏、梨糖、梨酒等深加工产品,进一步拓展市场(2023年10月4日1版)。饶阳县则凭借设施葡萄规模优势,发展葡萄采摘、观光、酿制等多元业态,推动产业从“种得好”向“卖得好”“加工好”全面升级。

春赏花、秋摘果,衡水的“花果经济”日益兴旺。“深州蜜桃节”自1993年开始举办,近年来举办的“人面桃花 爱在深州”桃花季,每年吸引游客超百万人次。此外,枣强杏花节、阜城梨花节、武邑红梨文化节、饶阳葡萄节等节庆活动,也成为闪亮的文旅名片。

1993年8月24日《衡水日报》

2023年10月26日《衡水日报》

节庆活动不仅带动旅游,更促进消费。游客到来,桃罐头、蜜桃酒、梨汁、梨干、葡萄礼盒等特产销量大增;农家乐、民宿、文创产品随之兴起。“春赏梨花千顷雪,夏摘红梨品甘甜,秋逛市集购特产,冬饮梨酒话丰年”——2025年4月18日《衡水日报》3版对武邑“红梨花开”活动的报道,展现出衡水果业的“最新形态”:不再囿于种植,而是以果为核,融合农业、工业、旅游业的“产业生态”。

文旅融合还倒逼各产业提升品质、塑造品牌。深州蜜桃观光园、武邑红梨基地、饶阳葡萄示范园等纷纷升级为国家级旅游景区,实现“园区变景区、产品变礼品、农民变股民”的美丽蜕变。

从单一种植到精深加工,再到文化旅游,衡水特色果品完成了一产奠基、二产增值、三产引领的“三级跳”,真正实现了“一业兴、百业旺”。60余年的《衡水日报》,记录的不光有一枚果实的成长,更是一座城市农业现代化的探索历程。今天,衡水的特色果品继续在新征程上稳步前行,用心书写着“金果果”带动乡村振兴的崭新篇章。

阜城县漫河镇后八丈村特色小吊瓜购销两旺。

故城县盛嘉家庭农场的工人采摘火龙果。

直播带货助力冀州蓝莓线上销售。

(本版配图均为资料图片)

领办人:韩雪

线索征集邮箱:hsbhbq2025@163.com

广告

广告

广告

广告

广告

广告