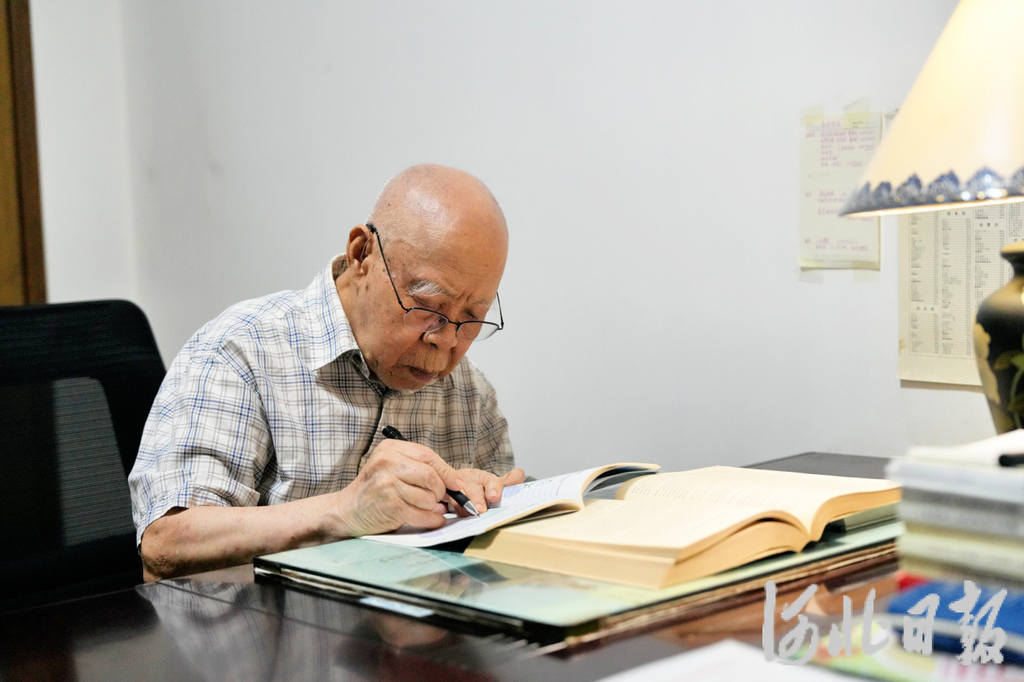

8月15日,刘世钺在家里整理读书笔记。河北日报记者 王伟摄

9月3日,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上,当徒步方队走过天安门广场时,城楼上,受邀观礼的抗战老兵刘世钺,挺直身板,颤巍巍地抬起右臂,敬了一个庄严的军礼。

从八路军小战士,成长为白求恩国际和平医院眼科主任,刘世钺说,他能活到今天,党和人民付出了很多,这个恩情怎么也报不完。

1930年,刘世钺出生在山西省榆社县岩良村。他的父亲刘和一是一位秘密救治伤员、打理党的地下联络站的医生,暗中接应伤员、传递情报。

年幼时,他常站在院门边,看着父亲忙碌的身影。

1938年的一天,刘和一在村里公开号召青年参军抗日,讲起了白求恩的故事。刘世钺听得心头发热,猛地拽住父亲的衣角,大声说:“我也要当八路军,去救人!”

父亲注视他良久,缓缓点了点头。

第二天,8岁的刘世钺穿上改小的军装,成为一二九师宣传队年龄最小的战士。

他开始随部队辗转各战场,白天背诵战友英勇事迹、做宣讲,夜里爬梯子贴抗日标语。

他忘不了,一次在山西辽县(今左权县)遭遇日军“扫荡”,老乡将他推进羊圈,藏在羊腹下。

他在腥膻与黑暗中屏住呼吸,一夜没敢合眼。他活了下来,那位老乡却身中数刀,倒在血泊中。

“他为了掩护我付出了生命,我特别难过,给他磕了三个头。”说到这儿,刘世钺眼眶泛泪,“不知道他姓什么、叫什么。国仇家恨啊,当时我就一个信念——跟着共产党走,把侵略者赶出中国!”

1945年,中国人民终于迎来抗日战争的伟大胜利。

抗战胜利后,部队急需医务人员,组织选派他进入北方大学医学院学习。后来,他被分配到白求恩国际和平医院眼科工作。

当时,眼科“一穷二白”:仅凭手电筒、放大镜、几把基本器械,要做精细手术几乎不可能。

没有专门的消毒用品,他就将食盐水煮沸,给器具消毒;没有教学用具,他就利用形状相似的物品制作仿真的眼部、眼底……

眼科手术,必须非常精准。“设备不够,手艺凑。”刘世钺把业余时间都用来练习。

切菜时,他发现萝卜皮薄如角膜,就把萝卜皮带到诊室,找来最细的针线,在萝卜皮上反复练习缝合。起初,萝卜皮总被扎破,线也歪斜,但他不急不躁,一遍遍调整角度和力度。凭着这股韧劲,练就了稳定精准的缝合技术。

一次,在诊治一位眼睑癌患者时,他用异体巩膜替代睑板完成再造手术,既保住患者视力又避免面部受损。这一创新疗法至今仍是国内标准术式。

多年来,刘世钺先后发表论文60余篇,获得军队科技进步奖13项。

“我的经验不是我一个人的,能让更多医生学会,才能救更多人。”这是刘世钺常挂在嘴边的话。

年轻医生郝雨檬刚来医院时,连眼底检查都做得不熟练。刘世钺不催促,只是示范说:“白求恩做手术时,炮火在耳边响手也稳,因为他心里只有患者。”

他布置了“硬作业”,让她整理滴眼液适用范围、分析病例,甚至记录操作疏漏。郝雨檬也有过抱怨,总觉得不如多上手术台。

直到一次门诊遇到类似病例,凭借作业里理清的思路顺利完成处理,她才懂了“笔杆子探清路,手术刀才能走稳”的深意。如今,她已独当一面,带教新人时常说那句:“别怕,我盯着呢。”

1994年,刘世钺正式离休。

“我是军医,离休不离岗,要继续发挥余热!”刘世钺三次写下返岗请愿书,“出专家门诊是尽个人义务,我不求任何报酬。”

2016年,刘世钺提议,带从事医护工作的家人回岩良村开展义诊。子女、孙辈纷纷响应,从各地赶回岩良村。他们把村委会院子作为临时诊室,免费为乡亲们看病、送药。乡亲们送来土特产,他一一谢绝:“拿了,就坏了一生的规矩。”

每年除夕,家人团聚,儿孙们分享过去一年的经历,刘世钺都会问几个问题——“今年有没有守住良心?”“有没有对得起患者?”每当听到肯定的答复,刘世钺都很欣慰。

如今,刘世钺还坚持每天早晨六点半起床,看新闻、学英语、写教案……生活紧张而充实。

“只要心脏还在跳动,就要为党再做点事情。”他眼神清亮如初,仿佛还是那个站在父亲身旁、立志救国救民的少年。

编辑:戴婧霄

来源:河北日报客户端原标题:感恩奋进 双争有我丨“燕赵楷模”、河北省军区抗战老兵刘世钺:“只要心脏还在跳动,就要为党再做点事情”

广告

广告

广告

广告

广告

广告